Произведения Виктора Некрасова

В окопах Сталинграда

Повесть

— М. : Советский писатель, 1947

(журнальное название «Сталинград» : роман // Знамя.

— 1946. — № 8—9. — С. 3—82; № 10 — С. 38—146)

Единственный раз отдельной книгой под названием «Сталинград»

повесть вышла в издательстве «Московский рабочий», М., 1946.

Повесть удостоена Сталинской премии 2-й степени за 1946 г. (июнь 1947 г.)

Она переиздавалась общим тиражом

более четырех миллионов экземпляров и

была переведена на 36 языков.

Виктор Некрасов читает по «Радио Свобода»

отрывки из повести «В окопах Сталинграда»

1985

Отступление. I—IV главы I части.

Рассказ об ординарце Валеге.

Рассказ о лейтенанте Фарбере.

Описание суда над офицером, бросившим солдат в безрассудную атаку.

Как сталинградцы отмечали победу в Сталинградской битве.

Фрагмент выступления Всеволода Вишневского на встрече с демобилизованными писателями 25 мая 1946 года (Публикация в журнале "Новый мир" 1958, № 2).

***

***

***

|

|

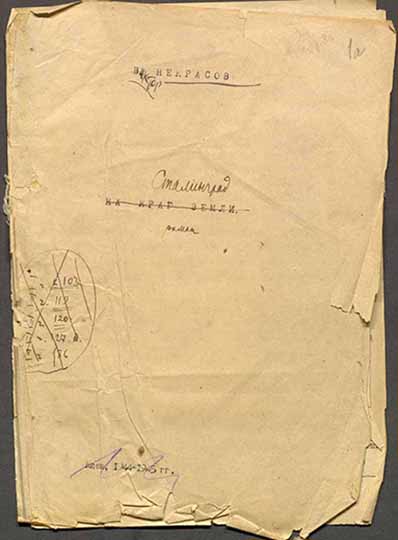

Заглавная страница.

Авторское название «На краю земли»

заменено редактором на «Сталинград» |

1-я страница

|

* * *

Часть первая (опубликована в журнале "Знамя" 1946, № 8-9)

1-я страница романа в журнале

.

1

1-я страница романа в журнале

.

1

Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно. Только вчера из штаба дивизии прислали развернутый план оборонительных работ — вторые рубежи, ремонт дорог, мостики. Затребовали у меня трех саперов для оборудования дивизионного клуба. Утром звонили из штаба дивизии — приготовиться к встрече фронтового ансамбля песни и пляски. Что может быть спокойнее? Мы с Игорем специально даже побрились, постриглись, вымыли головы, заодно постирали трусы и майки и в ожидании, когда они просохнут, лежали на берегу полувысохшей речушки и наблюдали за моими саперами, мастерившими плотики для разведчиков.

Лежали, курили, били друг у друга на спинах жирных, медлительных оводов и смотрели, как мой помкомвзвода, сверкая белым задом и черными пятками, кувыркается в воде, пробуя устойчивость плотика.

Тут-то и является связной штаба Лазаренко. Я еще издали замечаю его. Придерживая рукой хлопающую по спине винтовку, он рысцой бежит через огороды, и по этой рыси я сразу понимаю, что не концертом сейчас пахнет. Опять, должно быть, какой-нибудь поверяющий из армии или фронта... Опять тащись на передовую, показывай оборону, выслушивай замечания. Пропала ночь. И за все инженер отдувайся.

Хуже нет — лежать в обороне. Каждую ночь поверяющий. И у каждого свой вкус. Это уж обязательно. Тому окопы слишком узки, раненых трудно выносить и пулеметы таскать. Тому — слишком широки, осколком заденет. Третьему — брустверы низки: надо ноль сорок, а у вас, видите, и двадцати нет. Четвертый приказывает совсем их срыть — демаскируют, мол. Вот и угоди им всем. А дивизионный инженер и бровью не поводит. За две недели один раз только был, и то галопом по передовой пробежал, ни черта толком не сказал. А я каждый раз заново начинай и выслушивай — руки по швам — нотации командира полка:

"Когда же вы, уважаемый товарищ инженер, научитесь по-человечески окопы рыть?.."

Лазаренко перепрыгивает через забор.

— Ну? В чем дело?

— Начальник штаба до себя кличуть,— сияет он белозубым ртом, вытирая пилоткой взмокший лоб.

— Кого? Меня?

— I вас, i начхiма. Щоб чрез пять минут були, сказав.

Нет, значит, не поверяющий.

— А в чем дело, не знаешь?

— А бiс його знае.— Лазаренко пожимает пропотевшими плечами.— Хiба зрозумiеш... Всiх связних розiгнали. Капiтан як раз спати лягли, а тут офiцер связi...

Приходится натягивать на себя мокрые еще трусы и майку и идти в штаб. Командиров взводов тоже вызывают.

Максимова — начальника штаба — нет. Он у командира полка. У штабной землянки командиры спецподразделений, штабники. Из комбатов только Сергиенко — командир третьего батальона. Никто ничего толком не знает. Офицер связи, долговязый лейтенант Зверев, возится с седлом. Сопит, чертыхается, никак не может затянуть подпругу.

— Штадив грузится. Вот и все...

Больше он ничего не знает.

Сергиенко лежит на животе, стругает какую-то щепочку, как всегда, ворчит:

— Только дезокамеру наладили, а тут срывайся, к дьяволу. Жизнь солдатская, будь она проклята! Скребутся бойцы до крови. Никак не выведешь...

Белобрысый, с водянистыми глазами Самусев — командир ПТР* — презрительно улыбается:

— Что дезокамера... У меня половина людей с такими вот спинами лежит.

После прививки. Чуть не по стакану всадили чего-то. Кряхтят, охают...

Сергиенко вздыхает:

— А может, на переформировку, а?

— Ага...— криво улыбается Гоглидзе, разведчик.— Позавчера Севастополь сдали, а он формироваться собрался... Ждут тебя в Ташкенте не дождутся.

Никто ничего не отвечает. На севере все грохочет. Над горизонтом далеко—далеко, прерывисто урча, все туда же, на север, медленно плывут немецкие бомбардировщики.

————————————————————————————————————————

* ПТР — противотанковое ружье. (Это и последующие примечания принадлежат автору.)

— На Валуйки прут, сволочи.— Самусев в сердцах сплевывает.— Шестнадцать штук...

— Накрылись, говорят, уже Валуйки,— заявляет Гоглидзе: он всегда все знает.

— Кто это — "говорят".

— В восемьсот пятьдесят втором вчера слышал.

— Много они знают...

— Много или мало, а говорят...

Самусев вздыхает и переворачивается на спину.

— А в общем, зря землянку ты себе рыл, разведчик. Фрицу на память оставишь.

Гоглидзе смеется.

— Верная примета. Точно. Как вырою, так, значит, в поход. Третий уже раз рою, и ни разу переночевать даже не удавалось.

Из майоровой землянки вылезает Максимов. Прямыми, точно на параде, шагами подходит к нам. По этой походке его можно узнать за километр. Он явно не в духе. У Игоря, оказывается, расстегнуты гимнастерка и карман. У Гоглидзе не хватает одного кубика. Сколько раз нужно об этом напоминать! Спрашивает, кого не хватает. Нет двух комбатов и начальника связи — вызвали еще вчера в штадив.

Ничего больше не говорит, садится на край траншеи. Подтянутый, сухой, как всегда застегнутый на все пуговицы. Попыхивает трубкой с головой Мефистофеля. На нас не смотрит.

С его приходом все умолкают. Чтобы не казаться праздным — инстинктивное желание в присутствии начальника штаба выглядеть занятым,— копошатся в планшетках, что-то ищут в карманах.

Над горизонтом проплывает вторая партия немецких бомбардировщиков.

Приходят комбаты: коренастый, похожий на породистого бульдога, немолодой уже Каппель — комбат-два, и лихой, с золотым чубом и в залихватски сдвинутой на левую бровь пилотке командир первого батальона Ширяев. В полку у нас его называют Кузьма Крючков.

Оба козыряют: Каппель по-граждански — полусогнутой ладонью вперед, Ширяев с особым кадрово-фронтовым фасоном — разворачивая пальцы кулака у самой пилотки с последними словами доклада.

Максимов встает. Мы тоже.

— Карты у всех есть? — Голос у него резкий, неприятный. Трубка погасла. Но он продолжает машинально посасывать.— Попрошу вынуть.

Мы вынимаем. Максимов разворачивает свою мягкую, замусоленную пальцами пятиверстку. Жирная красная линия ползет через всю карту слева направо, с запада на восток.

— Записывайте маршрут.

Записываем. Маршрут большой — километров на сто. Конечный пункт — Ново—Беленькая. Там должны сосредоточиться через шестьдесят часов, то есть через двое с половиной суток.

Максимов выбивает о каблук трубку, ковыряет в ней веточкой, опять набивает табаком.

— Ясна картина?

Никто не отвечает.

— По-моему, ясна. Выступаем в двадцать три ноль-ноль. Первый переход — тридцать шесть километров. Дневка в Верхней Дуванке. Идти будем походной колонной. С дозорами и охранением, конечно. Порядок движения узнаете через десять минут у Корсакова. Он сейчас составляет.

Слова у Максимова отточены. В каждом слове звучит каждая буква. Он был бы неплохим диктором.

— Первый батальон останется на месте. Понятно? Будет прикрывать. Предупреждаю — поднять надо все. И чтоб никаких отстающих. Переход большой. Просмотрите обувь, портянки...

Тонкими пальцами придерживая трубку, он выпускает короткие, энергичные струйки дыма. Прищурившись, смотрит на Ширяева.

— У тебя что есть, комбат?

Ширяев встает, одергивает гимнастерку.

— Активных штыков двадцать семь. А всего с ездовыми и больными — человек сорок пять.

— Вооружение?

— Два "максима". "Дегтярева" — три. Минометов восьмидесяти двух — три.

— А мин?

— Штук сто.

— А пятидесяти?

— Ни одной. И патронов не очень. По две ленты на станковый и дисков по пять-шесть на ручной.

Ширяев говорит спокойно, не торопясь. Чувствуется, что он волнуется, но старается не показать волнения. На него приятно смотреть. Подтянутый ремень. Плечи развернуты. Крепкие икры. Руки по швам, слегка сжаты в кулаки. Из-за расстегнутого воротника выглядывает голубой треугольник майки. Странно, что Максимов не делает ему замечания.

— Та—ак...— Старательно сложив, Максимов прячет карту в планшетку.— Ясно... С тобой останется Керженцев, инженер. Понятно? Продержитесь два дня. Восьмого с наступлением темноты начнете отход.

— По тому же маршруту? — сдержанно спрашивает Ширяев. Он не сводит глаз с Максимова.

— По тому же. Если нас не застанете... Ну, сам знаешь, что тогда... Все...

Ширяев понимающе наклоняет голову. Все молчат. Кто-то, кажется Каппель, прерывисто вздыхает.

— Я сказал все! — круто поворачивается в его сторону Максимов.— По местам!

— Людей сейчас снимать? — тихо спрашивает близорукий, похожий на ученого комбат-три.

Лицо Максимова сразу из бледного становится красным.

— Вы на фронте или где? Хотите, чтобы всех людей перебило? Нужно же в конце концов голову иметь на плечах...

Все встают, отряхивая песок и траву.

— А вы ко мне зайдите.— Это относится ко мне и Ширяеву.

В блиндаже тесно и сыро, пахнет землей. На столе лежат схемы нашей обороны — моя работа. Все утро я их делал, торопился с отправкой в штадив. Срок был к двадцати ноль-ноль.

Максимов аккуратно складывает листочки, подгоняет уголки, разрывает крест-накрест, клочки поджигает коптилкой. Бумага съеживается, шевелится, чернеет.

— Немец к Воронежу подошел,— говорит он глухо, растирая носком сапога черный хрупкий пепел.— Вчера вечером.

Мы молчим.

Максимов вытягивает из-под стола алюминиевую фляжку, обшитую сукном, с привинчивающейся кружкой. Поочередно пьем из этой кружки. Самогон крепкий — градусов на шестьдесят. Спирает в горле. Закусываем соленым огурцом, потом выпиваем еще по одной.

Максимов долго трет двумя пальцами переносицу.

— Ты отступал в сорок первом, Ширяев?

— Отступал. От самой границы.

— От самой границы... А ты, Керженцев?

— Я — нет. В запасном был.

Максимов с рассеянным видом жует огурец.

— Дело дрянь, в общем... "Колечка" нам не миновать.— Он прямо в упор смотрит Ширяеву в глаза.— Береги патроны... Будешь здесь сидеть эти два дня — много не стреляй. Так, для виду только. И в бой не вступай. Ищи нас. Ищи... Где—нибудь да мы будем. Не в Ново—Беленькой, так где-нибудь рядом. Но помни и ты, Керженцев,— он строго глядит на меня,— до восьмого ни с места. Понятно? Хоть бы земля под вами провалилась. Майор так и сказал: "Оставь Ширяева, а в помощь Керженцева ему дай". Это что-нибудь да значит... Да! С обозами ты как решил?

Ширяев улыбается.

— Да ну их к черту, эти обозы! Забирайте! Три повозки только оставляю для боеприпасов. И то много...

— Ладно. Заберем.

В землянку заглядывает штабной писарь — рыхлый, круглолицый сержант. Спрашивает, как с зеленым ящиком быть — везти или сжигать. Капитан говорил как-то, что сжечь бы не мешало,— там нет ничего нужного.

— Сжигай к аллаху! Полгода возим за собой это барахло. Сжигай!

Писарь уходит.

— Вы в сны верите, Керженцев? — спрашивает вдруг Максимов почему-то на "вы", хотя обычно обращается ко мне, как и ко всем, на "ты". Не дожидаясь ответа, добавляет: — У меня сегодня во сне два передних зуба выпали.

Ширяев смеется. У него плотные, в линеечку, зубы.

— Бабы говорят, близкий кто-то умрет.

— Близкий? — Максимов рисует что-то кудрявое на обрывке газеты.— А вы женаты?

— Нет! — почти в один голос отвечаем мы.

— Напрасно... Я вот тоже не женат и теперь жалею. Жена необходима. Как воздух необходима. Именно теперь...

Кудрявое превращается в женскую головку с длинными ресницами и ротиком сердечком. Над левой бровью родинка.

— Вы не москвич, Керженцев?

— Нет, а что?

— Да ничего... Знакомая у меня была Керженцева... Когда-то, до войны... Зинаида Николаевна Керженцева. Не родственница?

— Нет, у меня в Москве никого нет.

Максимов ходит по землянке взад и вперед. Землянка низкая, ходить приходится нагнув голову. У меня такое впечатление, что ему хочется что—то рассказать, но он или стесняется, или не решается.

Ширяев взглядывает на часы — маленькие, на черной тоненькой тесемочке. Максимов замечает, останавливается.

— Да—да... Идите,— скороговоркой говорит он,— идите, времени мало.

Мы встаем и выходим из землянки. Он идет вслед за нами. Канонады не слышно. Только лягушки квакают.

Мы несколько минут стоим, прислушиваясь к лягушкам. Тени от сосен доходят уже до самой землянки. Две мины, одна за другой, свистя, медленно пролетают над нами и разрываются где-то далеко позади,— батальонные, по-видимому. Ширяев ухмыляется:

— Все по круглой роще жарит. А батареи уже три дня как нет там.

Мы прислушиваемся, не летят ли еще мины. Но их больше нет.

— Ну, идите,— говорит Максимов, протягивая руку.— Смотрите же...

Делает движение, будто хочет обнять, но не обнимает, а только крепко пожимает руки.

— Патроны береги, Ширяев, не транжирь.

— Есть, товарищ капитан!

— Смотри же...— И он уходит твердой походкой к кустам, где мелькают связисты, сматывающие провода.

С Ширяевым мы уславливаемся — я приду к нему часа через полтора-два, когда улажу свои дела.

2

Не везет нашему полку. Каких—нибудь несчастных полтора месяца только воюем, и вот уже ни людей, ни пушек. По два—три пулемета на батальон... И ведь совсем недавно только в бой вступили — двадцатого мая, под Терновой, у Харькова. Прямо с ходу. Необстрелянных, впервые попавших на фронт, нас перебрасывали с места на место, клали в оборону, снимали, передвигали, опять клали в оборону. Это было в период весеннего харьковского наступления.

Мы терялись, путались, путали других, никак не могли привыкнуть к бомбежке.

Перекинули нас южнее, в район Булацеловки, около Купянска. Пролежали и там недельки две. Копали эскарпы, контрэскарпы, минировали, строили дзоты. А потом немцы перешли в наступление. Пустили танков видимо-невидимо, забросали нас бомбами. Мы совсем растерялись, дрогнули, начали пятиться. Короче говоря, нас вывели из боя, сменили гвардейцами и отправили в Купянск. Там опять дзоты, опять эскарпы и контрэскарпы, до тех пор, пока не подперли немцы. Мы недолго обороняли город — два дня только. Пришел приказ: на левый берег отходить. Взорвали железнодорожный и наплавной мосты и окопались в камышах.

Вот тут-то уж, думалось нам, долгонько полежим. Черта с два немца через Оскол пустим.

А он и не лез. Постреливал в нас из минометов, а мы отвечали. Вот и вся война. По утрам появлялась "рама" — двухфюзеляжный рекогносцировщик "фокке—вульф", и мы усиленно, и всегда безрезультатно, стреляли по нему из ручных пулеметов. Спокойно урча, проплывали куда-то в тыл косяки "юнкерсов".

Саперы мои копали блиндажи для штаба, деревенские девчата рыли второй рубеж вдоль Петропавловки. А мы, штабные командиры, составляли донесения, рисовали схемы и время от времени ездили в штадив на инструктивные занятия.

Жизнь текла спокойно. Даже "Правда" стала до нас добираться. Потерь не было никаких.

И вдруг как снег на голову — приказ...

На войне никогда ничего не знаешь, кроме того, что у тебя под самым носом творится. Не стреляет в тебя немец — и тебе кажется, что во всем мире тишь и гладь; начнет бомбить — и ты уже уверен, что весь фронт от Балтийского до Черного задвигался.

Вот и сейчас так. Разнежились на берегу сонного, погрязшего в камышах Оскола и в ус не дули — сдержали, мол, врага... Громыхает там на севере,— ну и пусть громыхает, на то и война.

И вот как гром среди ясного неба в двадцать три ноль-ноль шагом марш...

И без боя... Главное, что без боя. У Булацеловки тоже пришлось покидать насиженные окопы. Но там хоть силой заставили нас это сделать, а здесь... Только вчера мы с Ширяевым проверяли оборону. Ну, честное же слово, неплохая оборона. Даже командир дивизии похвалил за расстановку пулеметов и прислал инженеров из 852—го и 854-го учиться, как мы дзоты под домами делаем.

Неужели немец так глубоко вклинился? Воронеж... Если он действительно туда прорвался, положение наше незавидное... А по-видимому, прорвался-таки, иначе не отводили бы нас без боя. Да еще с такого рубежа, как Оскол. А до Дона, кажется, никаких рек на нашем участке нет. Неужели до Дона уходить...

— Товарищ лейтенант, повозку чем грузить будем? Новоиспеченный командир взвода, молоденький, с чуть-чуть пробивающимися усиками, вопросительно смотрит на меня.

— Мины будем грузить? — спрашивает.

— Машины не дали из штадива?

— Не дали.

— Закапывай тогда. На берегу остались еще?

— Остались. Штук сто.

— Ладно. Десятка два возьми с собой на всякий случай, остальные закапывай.

— Ясно.

— Лопаты все?

— В третьем батальоне тридцать штук.

— Топай за ними. Живо!

Ловко повернувшись, он бежит к повозке, придерживая рукой планшетку. Славный мальчуган — старательный, только слишком старшины боится.

Да... Надо еще карту поменять. Так и не воспользовались мы той новенькой, хрустящей, с большим разлапистым, как спрут, пятном Харькова в левом углу...

В двенадцать, тихо погромыхивая котелками, уходит в сторону Петропавловки последняя рота нашего полка.

Всю ночь мы с Ширяевым ползаем по передовой. Приходится совсем по—новому расставлять пулеметы. Вчера ушли уровцы — укрепрайон, забрали все свои пулеметы. На нашем участке их было пятнадцать, сейчас осталось только пять: два "максима" и три "Дегтярева". Особенно не разгуляешься. Ставим "максимы" на флангах, ручные между ними. Бойцов тоже приходится расставлять по—новому: фронт батальона увеличился больше чем в три раза. На километр выходит по десять — двенадцать бойцов, один от другого на восемьдесят — сто метров. Не густо, что и говорить!..

Следующий день проходит спокойно. Противник не догадывается, по-прежнему бьет по дороге и северной окраине Петропавловки — редко и неохотно. Две или три мины разрываются у нас во дворе — ширяевский КП* находится в подвале четырехэтажного, изрешеченного снарядами дома,— по-видимому, в прошлом какого-то общежития. Осколком ранит рыжую кошку, живущую со своими котятами у нас в подвале. Санинструктор ее перевязывает. Она мяучит, смотрит на всех желтыми, испуганными глазами, забирается в ящик с котятами. Те пищат, лезут друг на друга, тыкаются мордочками в повязку и никак не могут найти сосков.

———————————————————————

* КП — командный пункт.

3

Ночью минируем берег. Валега, мой связной, копает ямки. Бойко, сержант, закладывает и маскирует мины.

Снаряжает их маленький, юркий, похожий на жучка боец из батальона, в прошлом сапер. Его дал мне Ширяев.

Ночь темная. Иногда накрапывает дождик, теплый и приятный. Я даже не накрываюсь плащ—палаткой. Взлетают ракеты — одна за другой. Лениво строчат пулеметы. Я лежу в лопухах. Приятно пахнет ночной влагой и сырой землей.

Ни Валеги, ни Бойко не видно. Изредка, осторожно шурша камышами, проходит боец с минами. Они лежат около меня, и он берет их сразу по четыре штуки, связывая ремнем.

Я смотрю на противоположный берег, на группы склонившихся ив, освещаемых дрожащим светом ракет.

Вспоминается наша улица — бульвар с могучими каштанами; деревья разрослись и образовали свод. Весной они покрываются белыми и розовыми цветами, точно свечками. Осенью дворники жгут листья, а дети набивают полные карманы каштанами. Я тоже когда-то собирал. Мы приносили их домой целыми сотнями. Аккуратненькие, лакированные, они загромождали ящики, всем мешали, и долго еще выметали их из-под шкафов и кроватей. Особенно много их всегда было под большим диваном. Хороший был диван — мягкий, просторный. Я на нем спал. В нем было много клопов, но мы жили дружно, и они меня не трогали. После обеда на нем всегда отдыхала бабушка. Я укрывал ее старым пальто, которое только для этого и служило, и давал в руки чьи-нибудь мемуары или "Анну Каренину". Потом искал очки. Они оказывались в буфете, в ящике с ложками. Когда находил, бабушка уже спала. А старый кот Фракас с обожженными усами жмурился из-под облезшего воротника...

Бог ты мой, как все это давно было!.. А может, никогда и не было, только кажется...

Направо большой гардероб. В нем мы прятались, когда в детстве играли в прятки. Тогда он стоял еще в коридоре. Потом прорубили в коридоре дверь и его перенесли в комнату. На гардеробе картонки со шляпами. На них много пыли, ее сметают только перед Новым годом, Первым мая и мамиными именинами — двадцать четвертого октября.

За гардеробом комод с овальным зеркалом и бесчисленными вазочками и флакончиками. Я не помню, когда в этих флакончиках были духи, но их почему-то не позволяют убрать. Если вынуть пробку и сильно втянуть носом, то можно еще уловить запах духов.

Дальше идет ночной столик... Нет, голубое кресло с подвязанной ножкой. Садиться на него нельзя, и гостей всегда об этом предупреждают. А затем уже ночной столик. Он набит мягкими клетчатыми туфлями, а в его ящике — коробочки с бабушкиными порошками и пилюлями. В них давно уже никто не может разобраться. Там же и стаканчик для валерьянки — чтоб кот не нашел...

И все это сейчас там... у них.

Последнюю открытку от матери я получил через три дня после сообщения о падении Киева. Датирована она была еще августом. Мать писала, что немцев отогнали, канонады почти не слышно, открылся цирк и музкомедия. А в общем: "Пиши чаще, хотя я и знаю, что у тебя мало времени,— хоть три слова..."

С тех пор прошло десять месяцев. Иногда я вынимаю из бокового кармана открытку и смотрю на тонкие неразборчивые буквы. Они расплылись от дождей и пота. В одном месте, в самом низу, нельзя уже разобрать слов. Но я их знаю наизусть. Я всю открытку знаю наизусть... На адресной стороне, слева, реклама Резинотреста: какие-то ноги в высоких ботиках. А справка — марка: станция метро "Маяковская".

В детстве я увлекался марками и просил всех друзей и знакомых наклеивать на конверты красивые новые марки. Вот и сейчас мать наклеила красивую марку, как в детстве... Они у нас лежали в маленькой длинной коробочке, слева на столе. И мать, вероятно, долго выбирала, пока остановилась на этой — зеленой и красивой. Стояла, склонившись над столом, и, сняв пенсне, рассматривала их близорукими, сощуренными глазами...

Неужели я уже никогда ее не увижу? Маленькую, подвижную, в золотом пенсне и с крохотной бородавкой на носу. Я любил ее целовать в детстве — эту бородавку.

Неужели никогда больше не будем сидеть за кипящим самоваром с помятым боком, пить чай с любимым маминым малиновым вареньем... Никогда уж она не проведет рукой по моим волосам и не скажет: "Ты что-то плохо выглядишь сегодня, Юрок. Может, спать раньше ляжешь?" Не будет по утрам жарить мне на примусе картошку большими круглыми ломтиками, как я люблю...

Неужели никогда не буду я больше бегать за угол за хлебом, бродить по тонущим в аромате цветущих лип киевским улицам, ездить летом на пляж, на Труханов остров...

Милый, милый Киев!.. Как соскучился я по твоим широким улицам, по твоим каштанам, по желтому кирпичу твоих домов, темно-красным колоннам университета. Как я люблю твои откосы днепровские! Зимой мы катались там на лыжах, летом лежали на траве, считали звезды и прислушивались к ленивым гудкам ночных пароходов... А потом возвращались по затихшему, с погасшими уже витринами Крещатику и пугали тихо дремлющих в подворотне сторожей, закутанных даже летом в мохнатые тулупы...

Я и теперь иногда гуляю по Крещатику. Завернусь в плащ-палатку, закрою глаза и иду от Бессарабки к Днепру. Останавливаюсь около Шанцера — это самый лучший в мире кинотеатр. Так казалось нам в детстве. Какие-то трубящие в длинные трубы скульптуры вокруг экрана, жертвенники с трепещущими, словно пламя, красными ленточками и какой—то особый, возбуждающий кинематографический запах. Сколько счастливых минут пережил я в этом Шанцере!.. "Индийская гробница", "Багдадский вор", "Знак Зерро"... Бог ты мой, даже дух захватывает!.. А чуть подальше, около Прорезной, в тесном, с ненумерованными местами "Корсо" шли ковбойские фильмы. Погони, перестрелки, мустанги, кольты, женщины в штанах, злодеи с тонкими усиками и саркастическими улыбками... А в "Экспрессе" — потом он почему-то стал прозаическим "Вторым Госкино" — шли салонные фильмы с Полой Негри, Астой Нильсен и Ольгой Чеховой. Мы их не очень любили, эти фильмы, но у нас в "Экспрессе" был знакомый билетер, и мы обязательно ходили туда каждую пятницу.

Сворачиваю на Николаевскую. Это самая эффектная из всех киевских улиц. Аккуратно подстриженные липы, окруженные решеточками. Большие молочно—белые фонари на толстых цепях, перекинутых от дома к дому. Ослепительные "линкольны" у "Континенталя". А около цирка толпы мальчишек ждут выхода Яна Цыгана и держат пари о сегодняшней встрече Данилы Пасунько с Маской смерти.

А дальше Ольгинская, Институтская, надстроенное здание банка с не то готическими, не то романскими башенками по углам... Тихие сонные Липки, прохладные даже в жаркие июльские полдни. Уютные особнячки с запыленными окнами... Столетние вязы дворцового сада... Шуршащие под ногами листья... И — стоп! — обрыв. Дальше — Днепр, и синие дали, и громадное небо, и плоский, ощетинившийся трубами Подол, и стройный силуэт Андреевской церкви, нависшей над самой пропастью, шлепающие колесами пароходы, звонки дарницкого трамвая...

Милый, милый Киев...

Как все это сейчас далеко! Как давно все это было, боже, как давно! И институт когда-то был, и чертежи, и доски, и бессонные, такие короткие ночи перед экзаменами, и сопроматы, и всякие там теории архитектурной композиции, и еще двадцать каких-то предметов, которые я уже все забыл...

Нас было шестеро неразлучных друзей — Анатолий Сергеев, Руденский, Вергун, Люся Стрижева и веселый маленький Шурка Грабовский. Его почему-то все "Чижиком" звали. Вместе учились, вместе всегда за город ездили. Во всех конкурсах всегда вместе участвовали. Кончили институт — в одну мастерскую пошли. Только-только принялись за работу, новые рейсшины, готовальни купили, и...

Чижик под Киевом погиб — в Голосееве. Мне еще мама об этом писала. Он лежал у нее в госпитале — обе ноги оторвало. Об остальных ничего толком не знаю. Вергун, кажется, в окружение попал. Руденского, как близорукого, не мобилизовали, и он, кажется, эвакуировался. Он провожал меня еще на вокзал. Анатолий связистом будто стал — кто-то говорил, не помню уже кто.

А Люся?.. Может быть, она все-таки эвакуировалась? Вряд ли... У нее старая больная мать, я писал ее тетке в Москву, и та ничего не знает. Два года тому назад, как сейчас помню, пятого июня, в день Люсиного рождения, мы были с ней на Днепре. Взяли полутригер, легкий, быстрый, с подвижными сиденьями, и поехали туда, далеко, за Наталку, за стратегический мост. У нас там было излюбленное местечко — маленький, затерявшийся среди камышей и ракит очаровательный пляжик. Этого места никто не знал, и там никогда никого не бывало. Вода там прозрачная, как стекло, а с высокого бережка хорошо было прыгать с разбегу... Потом, усталые, со свежими мозолями от весел на ладонях, мы сидели в дворцовом парке и слушали Пятую симфонию Чайковского. Мы сидели сбоку, на скамейке, и рядом были какие-то яркие, красные, декоративные цветы, и у дирижера был тоже какой-то цветок в петлице...

— Третий ряд будем делать? — спрашивает кто—то над самым моим ухом.

Я вздрагиваю.

Валега, сидя на корточках, вопросительно смотрит на меня своими маленькими, блестящими, как у кошки, глазами.

— Третий ряд... Нет, третий ряд не будем делать. Переходите на четвертый участок, у пристани.

Мы перетаскиваем оставшиеся мины к пристани и начинаем минировать. Осталось еще около сорока штук.

4

Утром над нашим расположением долго кружится "мессершмитт". Мы огня не открываем — экономим боеприпасы. Две большие партии "хейнкелей" и одна "юнкерсов-88" на большой высоте проплывают на северо-восток.

Часов в семь вечера к нам на КП приходит молоденький лейтенантик, в новенькой фуражке с красным околышем, от нашего правого соседа — третьего батальона 852—го полка. Расспрашивает, как и что у нас и что собираемся делать. У них тоже все спокойно. Народу человек шестьдесят. Пулеметов пять. Зато нет минометов. Мы кормим его обедом и отправляем обратно.

С наступлением темноты начинаем сворачиваться. Нагружаем две повозки, третью бросаем. Ширяевский старшина, одноглазый Пилипенко, никак не может расстаться со своими запасами — старыми ботинками, седлами, мешками с тряпьем. Ворча и ругая и немцев, и войну, и спокойно отмахивающегося от мух вороного мерина Сиреньку, он пристраивает свои мешки со всех сторон повозки. Ширяев выкидывает. Пилипенко с безразличным видом жует козью ножку, а когда Ширяев уходит, старательно запихивает мешки под ящики с патронами.

— Такие ботинки бросать! Бога побоялся бы. Впереди еще столько колесить.— И он прикрывает рваной рогожей выглядывающие из-под ящиков мешки.

Часов в одиннадцать начинаем снимать бойцов. Они поодиночке приходят и молча ложатся на зеленом когда—то газоне двора. Украдкой покуривая, укладываются, перематывают портянки.

Ровно в двенадцать даем последнюю очередь. Прямо отсюда, со двора, и уходим.

Некоторое время белеет еще сквозь сосны силуэт дома, потом исчезает.

Обороны на Осколе более не существует. Все, что вчера еще было живым, стреляющим, ощетинившимся пулеметами и винтовками, что на схеме обозначалось маленькими красными дужками, зигзагами и перекрещивающимися секторами, на что было потрачено тринадцать дней и ночей, вырытое, перекрытое в три или четыре наката, старательно замаскированное травой и ветками,— все это уже никому не нужно. Через несколько дней все это превратится в заплывшее илом жилище лягушек, заполнится черной, вонючей водой, обвалится, весной покроется зеленой, свежей травкой. И только детишки, по колено в воде, будут бродить по тем местам, где стояли когда-то фланкирующего и кинжального действия пулеметы, и собирать заржавленные патроны. Все это мы оставляем без боя, без единого выстрела...

Мы идем сосновым лесом, реденьким, молоденьким, недавно, должно быть, посаженным. Проходим мимо штабных землянок. Так и не докопали мы землянки для строевой части. Зияет недорытый котлован. Смутно белеют в темноте свежеобструганные сосенки. На плечах таскали мы их из соседней рощицы для перекрытия.

Петропавловка — бесконечно длинная, пыльная. Церковь с дырой в колокольне. Полусгнивший мостик, который я по плану как раз сегодня должен был чинить.

Тихо. Удивительно тихо. Даже собаки не лают. Никто ничего не подозревает. Спят. А завтра проснутся и увидят немцев.

И мы идем молча, точно сознавая вину свою, смотря себе под ноги, не оглядываясь, ни с кем и ни с чем не прощаясь, прямо на восток по азимуту сорок пять.

Рядом шагает Валега. Он тащит на себе рюкзак, две фляжки, котелок, планшетку, полевую сумку и еще сумку от противогаза, набитую хлебом. Я перед отходом хотел часть вещей выкинуть, чтоб легче было нести. Он даже не подпустил меня к мешку.

— Я лучше знаю, что вам нужно, товарищ лейтенант. Прошлый раз сами укладывались, так и зубной порошок, и помазок, и стаканчик для бритья — все забыли. Пришлось к химикам ходить.

Мне нечего было возразить. У Валеги характер диктатора, и спорить с ним немыслимо. А вообще это замечательный паренек. Он никогда ничего не спрашивает и ни одной минуты не сидит без дела. Куда бы мы ни пришли — через пять минут уже готова палатка, уютная, удобная, обязательно выстланная свежей травой. Котелок его сверкает всегда, как новый. Он никогда не расстается с двумя фляжками — с молоком и водкой. Где он это достает, мне неизвестно, но они всегда полны. Он умеет стричь, брить, чинить сапоги, разводить костер под проливным дождем. Каждую неделю я меняю белье, а носки он штопает почти как женщина. Если мы стоим у реки — ежедневно рыба, если в лесу — земляника, черника, грибы. И все это молча, быстро, безо всякого напоминания с моей стороны. За все девять месяцев нашей совместной жизни мне ни разу не пришлось на него рассердиться.

Сейчас он шагает рядом мягкой, беззвучной походкой охотника. Я знаю — будет привал, и он расстелет плащ-палатку на сухом месте, и в руках у меня окажется кусок хлеба с маслом и в чистой эмалированной кружке — молоко. А он будет лежать рядом, маленький, круглоголовый, молча смотреть на звезды и попыхивать крохотной уродливой трубочкой, делающей его похожим на старика, хотя ему всего восемнадцать лет.

О себе он ничего не говорит. Я знаю только, что отца и матери у него нет. Есть где-то замужняя сестра, которую он совсем почти не знает. За что-то он судился, за что — не говорит. Сидел. Досрочно был освобожден. На войну пошел добровольцем. Фамилия его по-настоящему Волегов, с ударением на первом "о". Но зовут его все Валега. Вот и все, что я о нем знаю.

Мы редко с ним разговариваем — он молчалив и замкнут. Один только раз он чуть—чуть приоткрылся. Это было весной, месяца три тому назад. Мы дьявольски промокли и устали. Сушились у костра. Я выкручивал портянки, он в консервной банке варил пшенный концентрат. Мы уже две недели сидели на этом концентрате и не могли на него равнодушно смотреть.

Кругом было темно и холодно. Промокшая плащ-палатка топорщилась и нисколько не согревала. Мы были вдвоем.

С трубкой во рту, освещенный красноватым пламенем костра, он был похож на гнома, готовящего волшебное варево.

— Когда кончится война,— сказал он,— я поеду домой и построю себе дом в лесу. Бревенчатый. Я люблю лес. И вы приедете ко мне и проживете у меня три недели. Мы будем ходить с вами на охоту и рыбу ловить...

Я улыбнулся:

— Почему именно три недели?

— А сколько же? — Валега удивился, но лицо его ни на йоту не изменилось. Он все так же попыхивал трубочкой и равнодушно мешал кашу.— Вы больше не сможете. Вы будете работать. А на три недели приедете. Я знаю такие места, где есть медведи, и лоси, и щуки по пятнадцать фунтов весом. У нас хорошие места на Алтае. Не такие, как здесь. Сами увидите.— Он вынул и облизал ложку.— И пельменями я вас угощу. Я умею делать пельмени. По-особому, по-нашему.

На этом разговор и кончился.

Сейчас я смотрю на него и спрашиваю:

— Ну как, Валега, когда же мы твоих пельменей попробуем?

Он даже не улыбнулся.

— Мяса такого нет. И приготовить его здесь по—настоящему нельзя.

— Значит, до конца войны ждать будем?

Он ничего не отвечает и продолжает шагать. Ботинки ему непомерно велики — носки загнулись кверху, а пилотка мала: торчит на самой макушке. Я знаю, что в нее воткнуты три иголки с белой, черной и защитного цвета нитками.

Часов в семь делаем большой привал. На карте село называется Верхняя Дуванка. Здесь же его называют Вершиловкой. От Петропавловки оно в двадцати двух километрах. Значит, прошли мы около тридцати. Это неплохо, дорога трудная.

Бойцы с непривычки устали. Скинув мешки, лежат в тени фруктового сада, задрав ноги. Наиболее проворные тащат в котелках молоко и ряженку. Валега тоже раздобыл где—то буханку белого хлеба и мед в сотах.

Я ем и хвалю, хотя у меня нет аппетита. Нельзя обижать Валегу.

Ноги гудят. Левая пятка немного натерта. Вообще с сапогами дело дрянь, совсем разваливаются. Так и не дождался я брезентовых. Прямо хоть проволокой обматывай. Надо было послушаться Валегу и походить один день в ботинках — были бы отремонтированы сапоги. А теперь кто его знает, когда с вещевым складом встретишься. Полк, вероятно, уже далеко, километров за семьдесят — восемьдесят. Если они эти два дня шли, то никак не меньше. Возможно, они где—нибудь стали в обороне или пробиваются через немцев. Местное население говорит, что "ранком в недiлю проходили солдати. А у вечерi пушки йшли". Должно быть, наши дивизионки. "Тiльки годину постояли i далi подались. Такi заморенi, невеселi солдати".

А где фронт? Спереди, сзади, справа, слева? Существует ли он? На карте его обычно обозначают жирной красной линией; противника — синей. Вчера еще эта синяя линия была по ту сторону Оскола. А сейчас?

Пожалуй, до утра немцы ничего не предпринимали. Разведчиков они, вероятно, не раньше двух часов послали, заметив, что мы молчим. Часа в три—четыре начали переправлять пехоту. Даже позже: сборы, приказы и тому подобное — часов в пять. Сейчас восемь, без пяти восемь. Моторазведка, конечно, могла бы уже нас догнать. Вероятно, ее нет у них. А пехота не догонит. Танки и автомашины раньше вечера, а то и завтрашнего утра, на эту сторону не переберутся. Все зависит от того, есть ли у них понтонные парки.

Немцы подошли к Воронежу. Возможно, они его уже взяли. Почему не слышно стрельбы? Позавчера еще канонада доносилась с севера. Потом стала тише и передвинулась на северо-восток. Сейчас вообще ничего не слышно. Тишина.

Солдаты толкутся у котла с кулешом. Как всегда, ворчат, что мало наливают. Трясут яблони. Я встаю и подхожу к Ширяеву. Он сидит и чистит пистолет. Рядом сохнут портянки.

— Будем трогаться, что ли?

Сощурив глаза, Ширяев рассматривает на свет ствол пистолета.

— Вот хлопцы покушают, и двинем. Минут двадцать, не больше.

— Сколько до Ново-Беленькой осталось?

— Километров шестьдесят-семьдесят. Вон карта лежит.

Я меряю по карте. Выходит шестьдесят пять километров.

— Два перехода еще.

— Если поднажмем — завтра к обеду будем.

— Быть—то будем, но застанем ли мы там кого. Боюсь, что не того, кого нужно. Не нравится мне эта тишина...

Подходит адъютант старший, весь красный от веснушек, лейтенант Саврасов. У него озабоченный вид. Подсаживается, закуривает.

— Двух человек уже не хватает.

Ширяев кладет пистолет на портянку и поворачивается к Саврасову.

— Как не хватает?

— А черт его знает как... Сидоренко из первой роты и Кваст из второй. Вечером еще были...

— Куда же они делись?

Саврасов пожимает плечами.

— Может, ноги потерли? А?

— Не думаю.

— Давай сюда командиров рот.

Ширяев быстро собирает пистолет и наматывает портянки. Приходят командиры рот.

Оказывается, что Сидоренко и Кваст односельчане. Откуда-то из-под Двуречной. К одному из них даже жена приезжала, когда мы в обороне стояли. Всегда держались вместе, хотя были в разных ротах. Раньше за ними ничего не замечалось.

Ширяев слушает молча, плотно сжав губы. Смотрит куда-то в сторону. Не вставая и не глядя на командиров рот, говорит медленно, почти без выражения:

— Если потеряется еще хоть один человек — расстреляю из этого вот пистолета.— Он хлопает себя по кобуре.— Понятно?

Командиры рот ничего не отвечают, стоят и смотрят в землю. У одного дергается веко.

— Этих двух уже не найти. Дома, защитнички... Отвоевались...— Он ругается и встает.— Подымайте людей.

Глаза у него узкие и колючие. Я никогда не видал его таким. Он оправляет гимнастерку, убирает складки с живота,— все это резкими, короткими движениями,— ставит пистолет на предохранитель и прячет в кобуру.

Бойцы выходят на дорогу. На ходу заматывают обмотки. В руках котелки с молоком. У ворот стояли женщины — молчаливые, с вытянутыми вдоль тела тяжелыми, грубыми руками. У каждого дома стоят, смотрят, как мы проходим мимо. И дети смотрят. Никто не бежит за нами. Все стоят и смотрят.

Только одна бабушка в самом конце села подбегает маленьким старушечьим шажком. Лицо в морщинах, точно в паутине. В руках горшочек с ряженкой. Кто—то из бойцов подставляет котелок. "Спасибо, бабуся". Бабуся быстро-быстро крестит его и так же быстро ковыляет назад, не оборачиваясь.

Мы идем дальше.

5

С Игорем сталкиваемся совершенно неожиданно. Он и Лазаренко — связной штаба, оба верхами, вырастают перед нами точно из-под земли. Кони взмыленные, храпят. Игорь без пилотки, черный от пыли, на щеке царапина.

— Воды!

Впивается в фляжку. Запрокинув голову, долго пьет, двигая кадыком. Вода льется за воротник, оставляя белые дорожки на шее и подбородке. Мы ничего не спрашиваем.

— Перевяжи кобылу, Лазаренко...

Лазаренко отводит лошадей. Большая рыжая кобыла — по—моему, Комиссарова — хромает. Пуля пробила левую заднюю ногу. Кровь запеклась, липнут мухи.

Игорь вытирает ладонью губы и садится на обочину.

— Дела дерьмовые,— коротко говорит он,— полк накрылся...

Мы молчим.

— Майор убит... комиссар тоже...

Игорь кусает нижнюю губу. Губы у него совершенно черные от пыли, сухие, потрескавшиеся.

— Второй батальон сейчас неизвестно где... От третьего — рожки да ножки. Артиллерии нет. Одна сорокапятимиллиметровка осталась, и та с подбитым колесом... Дайте закурить... Портсигар потерял.

Закуриваем все трое. Газеты нет, рвем листочки из блокнота.

— Максимов сейчас за командира полка. Тоже ранен. В левую руку... в мякоть. Велел вас разыскать и повернуть.

— Куда?

— А кто его знает теперь куда... Карта есть? У меня ни черта не осталось. Ни карты, ни планшетки, ни связного. Пришлось Лазаренко с собой взять.

— А Афонька что, убит?

— Ранен... Может, и умер уже... В живот попало... Направил в медсанбат, а тот тоже вдребезги...

— И медсанбат?

— И медсанбат. И рота связи дивизионная, и тылы все... Дай еще воды...

Он делает еще несколько глотков, полощет рот. Сейчас я только замечаю, как сильно он похудел за эти два дня. Щеки провалились. Цыганские глаза блестят, волосы спиральками прилипли ко лбу.

— Короче говоря, в полку сейчас человек сто, не больше. Вернее, когда я уезжал, было сто. Это вместе со всеми — с кладовщиками и поварами. Саперы твои пока целы. Один, кажется, только ранен... У тебя горит?

Он прикуривает, придерживая пальцами мою цигарку. Глубоко затягивается. Выпускает дым толстой, сильной струей.

— В общем, Максимов сказал — разыскать вас и на соединение с ним идти.

Ширяев вытаскивает карту.

— На соединение с ним? В каком месте?

— Со штадивом связь потеряли.— Игорь скребет затылок мундштуком.— Максимов сам принял решение. По—видимому, штадив от нас отрезан. Последнее место его было километров двадцать от Ново—Беленькой. Но до Ново-Беленькой мы так и не дошли.

— А где сейчас немцы?

— Немцы? Яичницу жрут километрах в десяти-двенадцати отсюда. И шнапсом запивают...

— Много их?

— Хватит! Машин сорок насчитали. Все пятитонки, трехосные. Считай по шестнадцать человек — уже шестьсот пятьдесят.

— И куда движутся?

— Мне не докладывали. Оттуда две дороги. Одна сюда, другая — вроде грейдера — на юг...

— Максимов куда приказал?

— Максимов? — Игорь тычет пальцем в карту.— На Кантемировку. Вернее, до села Хуторки. Если там не застанем, тогда строго на юг, на Старобельск.

Мы подымаем бойцов.

С большой дороги сворачиваем. Идем проселком. Кругом, насколько хватает глаз, высокие, сгибающиеся под тяжестью зерен хлеба. Бойцы срывают колосья, растирают ладонями и жуют спелые, золотистые зерна. Высоко в небе поют жаворонки. Идем в одних майках — в гимнастерках жарко.

Оказывается, все произошло совершенно неожиданно. Пришли в какое—то село, расположились. Игорь был с третьим батальоном. Второй где-то впереди, километрах в пяти. Стали готовить обед. Проходящие через село раненые бойцы говорили, что немец далеко — километрах в сорока, сдержали как будто.

И вдруг оттуда, из села, где второй батальон расположился,— танки. Штук десять — двенадцать. Никто ничего не понял. Поднялась стрельба, суматоха. Откуда-то появились немецкие автоматчики. Во время перестрелки убило майора и комиссара. Три танка подбили. Автоматчиков из села выгнали. Заняли круговую оборону. Тут-то Максимов и послал Игоря за нами. Как раз когда он выезжал из села, немцы перешли в атаку — десятка два танков и мотопехота, машин с полсотни. По пути Игоря обстреляли, ранили лошадь. Откуда у него царапина на щеке, он и сам не знает, он ничего не чувствовал.

Пересекаем противотанковый ров. Громадными зигзагами тянется он по полю, теряясь где-то за горизонтом. Земля еще свежая,— видно, недавно работали. Траншеи чистенькие, аккуратные, растрассированные по всем правилам, старательно замаскированные травой. Трава зеленая, не успела еще высохнуть.

Все это остается позади — громадное, ненужное, никем не использованное.

Так идем целый день. Иногда присаживаемся где-нибудь в тени под дубом. Потом опять подымаемся, шагаем по сухой, серой дороге. Воздух дрожит от жары. Одолевает пыль. Проведешь рукой по лбу — рука черная. Тело все чешется от пота. Гимнастерки у бойцов мокрые насквозь, портянки тоже. Даже курить не хочется. Неистово звенят кузнечики.

В каком—то селе бабы говорят, что час тому назад проехали немцы. Машин двадцать. А вечером мотоциклистов видимо-невидимо. И все туда, за лес.

Положение осложняется. С повозками приходится расстаться. Снимаем пулеметы, патроны раздаем бойцам на руки. Часть продуктов тоже оставляем, ничего не поделаешь.

Ночью идет дождь, мелкий, противный.

6

На рассвете наталкиваемся на полуразрушенные сараи — каменные, без крыш, только стропила торчат. По-видимому, здесь когда-то была птицеферма: кругом полно куриного помета. День начинается пасмурный, сырой. Мы озябли, в сапогах хлюпает, губы синие. Но костров разжигать нельзя, сараи просматриваются издалека.

Я не успеваю заснуть под натянутой Валегой плащ-палаткой, как кто-то носком сапога толкает меня в ноги.

— Занимай оборону, инженер... Фрицы.

Из—под палатки видны только сапоги Ширяева, собранные в гармошку, рыжие от грязи. Моросит дождь. Сквозь стропила видно серое, скучное небо.

— Какие фрицы?

— Посмотри — увидишь.

Ширяев протягивает бинокль. Цепочка каких-то людей движется параллельно нашим сараям километрах в полутора от нас. Их немного — человек двадцать. Без пулеметов,— должно быть, разведка.

Ширяев кутается в плащ-палатку.

— И чего их сюда несет? Дороги им мало, что ли? Вот увидишь, сюда попрут, к сараям...

Подходит Игорь.

— Будем жесткую оборону занимать? А? Комбат?

Он тоже, по—видимому, спал,— одна щека красная и вся в полосках. Ширяев не поворачивает головы, смотрит в бинокль.

— Уже... Подумали, пока вы изволили дрыхнуть. Люди расположены, пулеметы расставлены. Так и есть... Остановились.

Беру бинокль. Смотрю. Немцы о чем-то совещаются, стекла бинокля мокры от дождя, видно плохо. Приходится все время протирать. Поворачивают в нашу сторону. Один за другим спускаются в балочку. Возможно, решили идти по балке. Некоторое время никого не видно, потом фигуры появляются. Уже ближе. Вылезают из оврага и идут прямо по полю.

— Огня не открывать, пока не скажу,— вполголоса говорит Ширяев.— Два пулемета я в соседнем сарае поставил, оттуда тоже хорошо...

Бойцы лежат вдоль стен сарая у окон и дверей. Кто-то без гимнастерки, в голубой майке и накинутой плащ-палатке взгромоздился на стропила.

Цепочка идет прямо на нас. Можно уже без бинокля разобрать отдельные фигуры. Автоматы у всех за плечами,— немцы ничего не ожидают. Впереди высокий, худой, в очках,— должно быть, командир. У него нет автомата и на левом боку пистолет; у немцев он всегда на левом боку. Слегка переваливается при ходьбе,— видно, устал. Рядом — маленький, с большим ранцем за спиной. Засунув руки за лямки, он курит коротенькую трубку и в такт походке кивает головой, точно клюет. Двое отстали. Наклонившись, что-то рассматривают.

Игорь толкает меня в бок.

— Смотри... видишь?

В том месте, где появилась первая партия немцев, опять что-то движется. Пока трудно разобрать что — мешает дождь.

И вдруг над самым ухом:

— Огонь!

Передний, в очках, тяжело опускается на землю. Его спутник тоже. И еще несколько человек. Остальные бегут, падают, спотыкаются, опять поднимаются, сталкиваются друг с другом.

— Прекратить!

Ширяев опускает автомат; щелкают затворы. Один немец пытается переползти. Его укладывают. Он так и застывает на четвереньках, потом медленно валится на бок. Больше ничего не видно и не слышно. Так длится несколько минут.

Ширяев поправляет сползшую на затылок пилотку.

— Дай закурить.

Игорь ищет в кармане табак.

— Сейчас опять полезут.

Он вытягивает рыжую круглую коробку с табаком. Немцы в таких носят масло и повидло.

— Ничего, перекурить успеем. С цигаркой все-таки веселее.— Ширяев скручивает толстенную, как палец, цигарку.— Интересуюсь, есть ли у них минометы? Если есть, тогда...

Разорвавшаяся в двух шагах от сарая мина не дает ему окончить фразу. Вторая разрывается где—то за стеной, третья прямо в сарае.

Обстрел длится минут пять. Ширяев сидит на корточках, прислонившись спиной к стенке. Игоря мне не видно. Мины летят сериями по пять-шесть штук. Потом перерыв в несколько секунд, и снова пять-шесть штук. Рядом кто-то стонет, высоким, почти женским голосом. Потом вдруг сразу тишина.

Я приподнимаюсь на руках и выглядываю в окно. Немцы бегут по полю прямо на нас.

— Слушай мою команду!..

Ширяев вскакивает и одним прыжком оказывается у пулемета.

Три короткие очереди. Потом одна подлиннее.

Немцы исчезают в овраге. Мы выводим бойцов из сараев, они окапываются по ту сторону задней стенки. В сараях оставляем только два пулемета,— этого пока достаточно. У нас уже четверо раненых и шестеро убитых.

Опять начинается обстрел. Под прикрытием минометов немцы вылезают из оврага. Они успевают пробежать метров двадцать, не больше. Местность совершенно ровная, укрыться им негде. Поодиночке убегают в овраг. Большинство так и остается на месте. На глинистой, поросшей бурьяном земле одиноко зеленеют бугорки тел.

После третьего раза немцы прекращают атаки. Ширяев вытирает рукавом мокрый от дождя и пота лоб.

— Сейчас окружать начнут... Я их уже знаю.

В окно влезает Саврасов. Он страшно бледен. Мне даже кажется, что у него трясутся колени.

— В том сарае почти всех перебило...— Он с трудом переводит дыхание.— Осколком повредило пулемет... По-моему...— Он растерянно переводит глаза с комбата на меня и опять на комбата.

— Что — "по-моему"? — резко спрашивает Ширяев.

— Надо что-то... этого самого... решать...

— Решать! Решать! И без тебя знаю, что решать... Сколько человек вышло из строя?

— Я еще... не... не считал.

— Не считал...

Ширяев встает, подходит к задней стене сарая. Сквозь разрушенное окно видно ровное, однообразное поле без единого кустика.

— Ну что ж? Двигаться будем, а? Здесь не даст житья...

Поворачивается. Он несколько бледнее обычного.

— Который час? У меня часы стали.

Игорь смотрит на часы.

— Двадцать минут двенадцатого.

— Давайте тогда...— Ширяев жует губами.— Только пулеметом одним придется пожертвовать. Прикрывать нас надо.

Оказывается, из пулеметчиков один Филатов остался. Кругликов убит, Севастьянов ранен. Ширяев обводит глазами сарай.

— А Седых. Где Седых?

— Вон на стропилах сидит.

— Давай сюда!

Парень в майке, ловко повиснув на руках, легко спрыгивает на землю.

— Пулемет знаешь?

— Знаю,— тихо отвечает парень, почти не шевеля губами.

Он смотрит прямо на Ширяева не мигая.

Лицо у него совсем розовое, с золотистым пушком на щеках. И глаза совсем детские — веселые, голубые, чуть-чуть раскосые, с длинными, как у девушки, ресницами. С таким лицом голубей еще гонять и с соседскими мальчишками драться. И совсем не вяжутся с ним — точно спутал кто-то — крепкая шея, широкие плечи, тугие, вздрагивающие от каждого движения бицепсы. Он без гимнастерки. Ветхая, вылинявшая майка трещит под напором молодых мускулов.

— А где гимнастерка? — Ширяев сдерживает улыбку, но спрашивает все-таки по-комбатски грозно.

— Вшей бил, товарищ комбат... А тут как раз эти... фрицы... Вон она, за пулеметом...— И он смущенно ковыряет мозоль на широкой загрубелой ладони.

— Ладно, а немецкий знаешь?

— Что? Пулемет?

— Конечно, пулемет. О пулеметах сейчас говорим.

— Немецкий хуже... но думаю, как-нибудь...— и запинается.

— Ничего, я знаю,— говорит Игорь.— Все равно надо кому-нибудь из командиров остаться.

Он стоит, засунув руки в карманы, слегка раскачиваясь из стороны в сторону.

— А я думал, Саврасова. Впрочем, ладно...— Ширяев не договаривает и поворачивается к Седых: — Ясно, орел? Останешься здесь со старшим лейтенантом. Лазаренко тоже останется,— ребята боевые, положиться можно. Сам видишь, один Филатов остался. Будете прикрывать. Понятно?

— Понятно,— тихо отвечает Седых.

— Что понятно?

— Прикрывать останусь со старшим лейтенантом.

— Тогда по местам.— Ширяев застегивает воротник гимнастерки — становится совсем холодно.— Вот на тот садись, только перетащи его. Тут, где "максим", лучше. Готовь людей, Саврасов.

Саврасов отходит. Я не могу оторваться от его колен. Они все время дрожат мелкой противной дрожью.

— Долго не засиживайтесь,— говорит Ширяев Игорю.— Час — не больше. И за нами топайте. Строго на восток. На Кантемировку.

Игорь молча кивает головой, раскачиваясь с ноги на ногу.

— Пулемет бросайте. Затвор выкиньте. Ленты, если останутся, забирайте.

Через пять минут сарай пустеет. Я с Валегой тоже остаюсь, Ширяев уходит с четырнадцатью человеками. Из них четверо раненых, один тяжело. Его тащат на палатке.

Дождь перестал. Немцы молчат. Воняет раскисшим куриным пометом. Мы лежим с Игорем около левого пулемета. Валега попыхивает трубочкой. Седых, установив пулемет, поглядывает в окно. Потом Валега вытаскивает сухари и фляжку с водкой. Пьем по очереди из алюминиевой кружки. Опять начинается дождь.

— Товарищ лейтенант, а правда, что у Гитлера одного глаза нет? — спрашивает Седых и смотрит на меня ясными, детскими глазами.

— Не знаю, Седых, думаю, что оба глаза есть.

— А Филатов, пулеметчик, говорил, что у него одного глаза нет. И что он даже детей не может иметь...

Я улыбаюсь. Чувствуется, что Седых очень хочется, чтоб действительно было так. Лазаренко снисходительно подмигивает одним глазом.

— Його газами ще в ту вiйну отруiли. I взагалi, вiн не нiмець, вiн австрiяк, i фамiлiя в нього не Гiтлер, а складна якась — на букву "ш". Правильно, товарищ лейтенант?

— Правильно. Шикльгрубер — его фамилия. Он тиролец...

— Тиролец...— задумчиво повторяет Седых, натягивая на себя гимнастерку.— А его немцы любят?

Я рассказываю, как и почему Гитлер пришел к власти. Седых слушает внимательно, чуть приоткрыв рот, не мигая. Лазаренко — с видом человека, который давно все это знает. Валега курит.

— А правда, что Гитлер только ефрейтор? Нам политрук говорил.

— Правда.

— Как же это так?.. Самый главный — и ефрейтор. Он смущается и принимается за мозоль. Мне нравится, как он смущается.

— Ты давно уже воюешь, Седых?

— Давно-о... С сорок первого... с сентября...

— А сколько же тебе лет?

Он задумывается и морщит лоб.

— Мне? Девятнадцать, что ли. С двадцать третьего года я.

Оказывается, он еще под Смоленском был ранен в лопатку осколком. Три месяца пролежал, потом направили на Юго-Западный. Звание сержанта он уже здесь получил, в нашем полку.

— Ну и что же, нравится тебе воевать?

Он смущенно улыбается, пожимает плечами.

— Пока ничего... Драпать вот только неинтересно.

Даже Валега и тот улыбается.

— А домой не хочешь? Не соскучился?

— Чего? Хочу... Только не сейчас.

— А когда ж?

— А чего ж так приезжать? Надо уже с кубарем, как вы.

Валега вдруг приподнимается и смотрит в окно.

— Что такое?

— Фрицы, по-моему... Во-он, за бугорком...

Левее нас, в обход, движутся немцы. Перебежками, по одному. Игорь наклоняется к пулемету. Короткая очередь. Спина и локти у него трясутся. Немцы скрываются.

— Сейчас из минометов начнет шпарить,— вполголоса говорит Лазаренко и отползает к своему пулемету.

Минуты через две начинается обстрел. Мины ложатся вокруг сарая, внутрь не попадают. Немцы опять пытаются перебежать. Видно, как они выскакивают, пробегают несколько шагов и ложатся, потом бегут обратно. Пулемет подымает только небольшую полоску пыли, и дальше этой полоски немцы не идут. Так повторяется три или четыре раза.

Лента приходит к концу. Мы выпускаем последние патроны и поочередно вылезаем в заднее окно — Седых, Игорь, Валега, потом я, за мной Лазаренко.

Когда я сползаю с окна, рядом разрывается мина. Я прижимаюсь к земле. Что—то тяжелое сзади наваливается на меня и медленно сползает в сторону. Лазаренко ранен в живот. Я вижу его лицо, ставшее вдруг таким белым, и стиснутые крепкие зубы.

— Капут, кажется...— Он пытается улыбнуться. Из-под рубашки вываливается что-то красное. Он судорожно сжимает это пальцами. На лбу выступают крупные капли пота.

— Я... товарищ лейт...— Он уже не говорит, а хрипит. Одна нога загнулась, и он не может ее выпрямить. Запрокинув голову, он часто-часто дышит. Руки не отрывает от живота. Верхняя губа мелко дрожит. Он хочет еще что-то сказать, но понять ничего нельзя. Он весь напрягается. Хочет приподняться и сразу обмякает. Губа перестает дрожать.

Мы вынимаем из его карманов перочинный ножик, сложенную для курева газету, потертый бумажник, перетянутый красной резинкой. В гимнастерке комсомольский билет и письмо — треугольник с кривыми буквами.

Мы кладем Лазаренко в щель, засыпаем руками, прикрыв плащ-палаткой. Он лежит с согнутыми в коленях ногами, как будто спит. Так всегда спят бойцы в щелях.

Потом мы поодиночке перебегаем к небольшому бугорку. От него к другому — побольше. Немцы все обстреливают сарай. Некоторое время виднеются еще стропила, потом и они скрываются.

7

Ночью натыкаемся на наших. Кругом тьма кромешная, дождь, грязь. Какие—то машины, повозки. Чей-то хриплый, надсадистый голос покрывает общий гул голосов.

— Н-но, холера!.. Н-но-н-но... Щоб тебе, паразiта!.. Но... Холера...

И эти "холера" и "паразит", однообразные и без всякого выражения, с небольшими паузами, чтоб набрать воздух в легкие, сейчас лучше всякой музыки. Свои!

Какой—то мостик. Большая, крытая брезентом повозка провалилась одним колесом сквозь настил. Две жалкие кобыленки — кожа да кости, бока окровавлены, шеи вытянуты — скользят подковами по мокрым доскам. Сзади машины. В свете вспыхивающих фар — мокрые фигуры. Здоровенный детина в телогрейке хлещет лошадей по глазам и губам.

— Холера паразiтова... Н-но... Щоб тебе!

Кто—то копошится у колес, ругаясь и кряхтя.

— Да ты не за эту держи... А за ту... вот так...

— Вот тебе и вот так... Не видишь — прогнила.

— А ты за ось.

— За ось... Смотри, сколько ящиков навалено!.. За ось...

Кто—то в капюшоне задевает меня плечом.

— Сбросить ее к чертовой матери!

— Я те сброшу,— поворачивается здоровенный детина.

— Вот и сброшу... Из—за тебя, что ли, машины стоять будут?

— Ну и постоят.

— Серега, заводи машину.— Человек в капюшоне машет рукой.

Здоровенный детина хватает его за плечо. Из—под повозки вылезают еще трое. В воздухе повисает тяжелый, однообразный мат. Разобрать уже ничего нельзя. Подходят шоферы, еще несколько человек. В свете фар мелькают мокрые спины, усталые, грязные лица, сдвинутые на затылок пилотки. В человеке с капюшоном узнаю начальника наших оружейных мастерских Копырко. Капюшон лезет все время ему на глаза, страшно мешает. Меня Копырко не узнает.

— Чего вам еще надо?

— Не узнаешь? Керженцев — инженер.

— Елки—палки! Откуда?.. Один?

И, не дожидаясь ответа, опять накидывается на детину с кнутом. Все наваливаются на подводу и с криком и руганью вытаскивают застрявшее колесо. Валега и Седых принимают деятельное участие.

— Садись на машину,— говорит Копырко, подходя,— подвезу.

— А ты куда путь держишь?

— Как куда?

— Куда подвезешь? Мне в Кантемировку надо. Хуторки какие-то там есть.

— На фрицев посмотреть, что ли? — Копырко устало улыбается.— Я еле-еле оттуда машину выгнал.

— А сейчас куда?

— Куда все. На юг. Миллерово, что ли... Ну, давай на машину!

— Я не один. Нас четверо.

Он колеблется, машет рукой.

— Ладно. Садитесь. Все равно горючего не хватит. А кто с тобой?

— Свидерский и двое бойцов — связные.

— Залезайте в кузов. Вон в тот "форд". Впрочем, мы с тобой в кабине поместимся. Черт его знает, с этим мостом, выдержит ли...

Но мост выдерживает. Кряхтит, но выдерживает. Машина идет тяжело, хрипя и кашляя. Мотор капризничает.

— Ширяева не встречал? — спрашиваю я.

— Нет. А где он?

— Со мной был, а сейчас не знаю где.

— Слыхал, что майора и комиссара убило?

— Слыхал. А Максимова?

— Не знаю, я с тылами был.

Копырко круто тормозит. Впереди затор.

— Вот так все время... Три шага проедем — час стоим... И дождь еще этот.

Спрашиваю, кто еще из полка есть.

— Да никого. Ни черта не разберешь. Тут и наша армия, и соседние. Штадив куда—то на север пошел, а там немцы. Ни карт, ни компаса...

— А немцы?

— А черт их знает, где они сейчас... Два часа назад в Кантемировке были... Бензин на исходе. А тут еще простудился. Слышишь, какой голос.— Он проводит рукой по глазам.— Две ночи не спали... Шофер и оружейный мастер куда—то провалились во время бомбежки... Два бачка бензина сперли. Одним словом, сам понимаешь...

Впереди стоящая машина трогается. Едем дальше. В кабине тепло, греет радиатор, я раскисаю и начинаю клевать носом, не то бодрствую, не то сплю. На ухабах просыпаюсь. Опять засыпаю. Снится какая-то нелепость.

К утру кончается бензин. Еле дотягиваем до села.

Забираемся в какую-то хату и валимся на пол — на храпящие тела, семечную шелуху.

За день немножко подсыхает. Тучи рваными клочьями бегут куда-то на восток. Изредка выглядывает солнце, торопливо и неохотно. Дорога запружена — "форды", "газики", "зисы", крытые громадные "студебеккеры". Их, правда, немного. И повозки, повозки, повозки. Проползает дивизионная артиллерия. На длинных стволах гроздьями болтаются гуси. Неистово визжит где-то поросенок. Какие—то тележки, самодельные повозки, пустые передки. Много верховых. Двое обозников на коровах. Прикрутили обмотки к рогам и едут.

И все это с криком, гиком, щелканьем бичей движется куда-то вперед, вперед, на юго-восток, туда, за горизонт, мимо рощи, мимо мельницы, мимо тригонометрической треноги в поле. Громадная пестрая гусеница ползет, извивается, останавливается, вздрагивает, опять ползет...

Мы сидим на длинной корявой колоде у дороги и курим последний табак. У Валеги в мешке есть еще пачка махорки, но это все, а нас четверо. Копырко куда-то исчез со своей машиной,— раздобыл, вероятно, где-нибудь горючее и уехал, не дожидаясь нас. Бог с ним... Хорошо, что хоть ночью подвез.

Повозки сворачивают к колодцу. Там давка и крики. В колодце уже почти нет воды. Лошади отворачиваются от мутной, горохового цвета жижи. И все-таки все лезут и кричат, размахивая ведрами.

— Ну...— говорит Игорь и смотрит куда-то в сторону.

— Что — "ну"?

— Дальше что?

— Идти, по—видимому.

— Куда?

Я сам не знаю, куда идти, но все-таки отвечаю:

— Своих искать.

— Кого своих — Ширяева, Максимова?

— Ширяева, Максимова, полк, дивизию, армию...

Игорь ничего не отвечает, насвистывает. Он здорово осунулся за эти дни — нос лупится, кокетливые когда-то — в линеечку — усики обвисли, как у татарина. Что общего сейчас с тем изящным молодым человеком на карточке, которую он мне как-то показывал? Шелковая рубашечка, полосатый галстук с громадным узлом, брючки-чарли... Дипломант художественного института. Сидит на краю стола в небрежной позе, с палитрой в руках и с папиросой в зубах. А сзади большое полотно с какими-то динамичными, устремленными куда-то фигурами...

А на другой карточке славненькая, с чуть-чуть раскосыми глазами девушка в белом свитере. На обороте трогательная надпись не окрепшим еще почерком.

Всего этого нет... И полка нет, и взвода, и Ширяева, и Максимова. А есть только натертая пятка, насквозь пропотевшая гимнастерка в белых разводах, "ТТ" на боку и немцы в самой глубине России, прущие лавиной на Дон, и вереницы машин, и тяжело, как жернов, ворочающиеся мысли.

У колодца огромная толпа, какие—то крики. Люди безумеют от жажды. В воздух взлетает ведро. Со всех сторон бегут на крик. Толпа растет, растет, перекатывается к дороге.

...А художник из Игоря получился бы неплохой. Рука у него твердая, линия смелая, рисует хорошо. Он нарисовал как-то меня и Максимова на листочках блокнота. Они хранятся у меня в сумке.

Знакомство наше началось с ругани. В Серафимовиче, на формировке еще, я снял его солдат с газоубежища и заставил рыть окопы. Он прилетел расстегнутый, в ушанке набекрень, полный справедливого гнева. Его только что прислали начхимом в полк, в котором я уже две недели был инженером. На правах старика я отчитал его. Дней десять после этого мы не разговаривали.

Потом уже, чуть ли не под Харьковом, я совершенно случайно увидел у него в планшетке альбом с зарисовками. С этого и началась дружба.

Мимо проезжает длинная колонна машин с маленькими, подпрыгивающими на ухабах противотанковыми пушчонками. У машин необычайно добротный вид и на дверцах толстые, аккуратные цифры: Д—3—54—27, Д—3—54—26. Это не наши. У нас — Д—1. Свешиваются ноги из кузовов, выглядывают загорелые, обросшие лица.

— Какой армии, ребята?

— А вам какую нужно?

— Тридцать восьмую.

— Не туда попали. В справочном спросите,— и смеются.

А машины идут — одна за другой, одна за другой, желтые, зеленые, бурые, пестрые. Конца и края им нет.

— Ну что, пошли?

Игорь встает и каблуком вдавливает в землю окурок.

— Пошли.

Мы вливаемся в общий поток.

8

— Эй вы, орлы!

Кто—то машет рукой с проезжающей повозки. Как будто Калужский — помощник по тылу. Сидит на повозке и машет рукой.

— Давайте, давайте сюда!

Подходим. Так и есть — Калужский. От него пахнет водкой, гимнастерка расстегнута, гладкое лицо с подбритыми бровями красно и лоснится.

— Залазьте в мой экипаж! Подвезу домой. Трамвая все равно не дождетесь.— Он протягивает нам руку, чтобы помочь влезть.— Водки хотите? Могу угостить.

Мы отказываемся, не хочется что-то.

— Напрасно. Водка хорошая. И закусить есть чем, дополнительный паек не успели раздать. Масло, печенье, консервы рыбные.— Он весело подмигивает и хлопает дружески по плечу.— А хлопцев своих на те повозки сажайте. Со мной весь склад вещевой едет, пять подвод.

— А вы куда путь держите? — спрашиваю я.

— Наивняк. Кто такие вопросы теперь задает? Едем, и все. А тебе куда надо?

— Я серьезно спрашиваю.

— А я серьезно отвечаю. До Сталинграда как-нибудь доберемся.

— До Сталинграда?

— А тебя что, не устраивает? В Ташкент хочешь? Или в Алма-Ату?

И он бурно хохочет, сияя золотыми коронками. Смех у него заразительный и сочный. И весь он какой-то добротный, не ущипнешь...

— Наших не встречал? — спрашивает Игорь.

— Нет. Бойцов только, и то мало. Говорят, что майора и комиссара убило. Максимов будто в окружение попал. Жаль парня, с головой был. Инженер все—таки...

— А где твои кубики? — перебивает Игорь, указывая глазами на его воротник.

— Отвалились. Знаешь, как их теперь делают? — Калужский прищуривает глаз.— Наденешь, а через три дня уже нет. Эрзац...

— И пояс у тебя как будто со звездой был.

— Был. Хороший, с портупеей. Пришлось отдать. Фотограф дивизионный выклянчил. Вы знаете его — хромой, с палочкой. Неловко отказывать как-то. Уж больно канючил. Может, все-таки по сто грамм налить?

Мы отказываемся.

— Жаль. Хорошая, "московская".— И он отхлебывает из фляжки, закусывает маслом, просто так, без хлеба.— Мировая закуска. Никогда не опьянеешь. Обволакивает стенки желудка. Мне наш врач говорил. Тоже головастый. Два факультета кончил. В Харькове. Я даже диплом видел.

— А он где, не знаешь?

— Не знаю. Вырвался, вероятно. Не дурак, куда не надо — не лезет.— Калужский опять подмигивает.

И он долго еще говорит, отхлебывая время от времени из фляжки и облизывая короткие, жирные от масла пальцы. Иногда он прерывает свой рассказ и переругивается с соседними подводами, с застрявшими и мешающими проехать машинами, с ездовыми, потерявшими кнут или прозевавшими колодец. Все это мимоходом, хотя и не без увлечения и определенного даже мастерства.

А вообще на вещи он смотрит так. Дело, по-видимому, приближается к концу. Весь фронт отступает,— он это точно знает. Он говорил с одним майором, который слышал это от одного полковника. К сентябрю немцы хотят все кончить. Это очень грустно, но это почти факт. Если под Москвой нам удалось сдержать немцев, то сейчас они подготовились "дай бог как"... У них авиация, а авиация сейчас это все... Надо трезво смотреть в глаза событиям. Главное — через Дон прорваться. Вешенская, говорят, уже занята,— вчера один лейтенант оттуда вернулся. Остается только Цимлянская. Говорят, зверски бомбит. В крайнем случае повозки можно бросить и переправиться где-нибудь выше или ниже. Между прочим,— но это под большим секретом,— он выменял вчера в селе три гражданских костюма, рубахи, брюки и какие-то ботинки. Два из них он может уступить нам — мне и Игорю. Чем черт не шутит. Все может случиться. А себя надо сохранить — мы еще можем пригодиться родине. Кроме того, у него есть еще один план...

Но ему так и не удается рассказать нам свой план. Сидящий рядом со мной и молча ковыряющий ножом подошву своего сапога Игорь подымает вдруг голову. Похудевшее, небритое лицо его стало каким—то бурым под слоем загара и пыли. Пилотка сползла на затылок.

— Знаешь, чего сейчас мне больше всего хочется, Калужский?

— Вареников со сметаной, что ли? — смеется Калужский.

— Нет, не вареников... А в морду тебе дать. Вот так вот размахнуться и дать по твоей самодовольной роже... Понял теперь?

Калужский несколько секунд не знает, как реагировать — рассердиться или в шутку все превратить, но сразу же берет себя в руки и с обычным своим хохотком хлопает Игоря по колену.

— Нервы все, нервы... Бомбежки боком вылезают...

— Иди ты знаешь куда со своими бомбежками и нервами! — Игорь с треском закрывает складной нож и кладет его в карман.— Командир тоже называется... Я вот места себе найти не могу от всего этого. А ты — "мы еще можем пригодиться родине". Да на кой ляд такое дерьмо, как ты, нужно родине! Ездового хоть постыдился бы — такие вещи говорить!

Ездовой делает вид, что не слышит. Калужский соскакивает с повозки и бежит ругаться с шофером. На его счастье, здоровенный додж преградил нам дорогу. Мы с Игорем перебираемся на другую подводу.

9

Общий поток несколько редеет. Часть сворачивает все-таки на Вешенскую, часть на Калач, минуя Морозовскую, остальные — и их большинство — на Цимлянскую.

Степь голая, мучительно ровная, с редкими бородавками курганов. Сухие, выжженные овраги. Однообразный, как гудение телеграфных проводов, звон кузнечиков. Зайцы выскакивают прямо из-под ног. По ним стреляют из автоматов, пистолетов, но всегда мимо. Пахнет полынью, пылью, навозом и конской мочой.

Едем. Днем и ночью едем, останавливаясь, только чтоб лошадей покормить и обед сварить. Немцев не видно. Раза два пролетает "рама", сбрасывает листовки. Один раз у нас ломается колесо, и полдня мы его чиним. Серую слепую кобылу меняем на гнедого жеребчика. Он доставляет массу хлопот, брыкается, фыркает, не хочет везти. И его тоже меняют на какое-то старье, мирное и старательное, с отвисшей мокрой губой.

Настроение собачье. Хотя бы сводку где-нибудь достать и узнать, что на других фронтах все-таки лучше, чем у нас. Хоть бы немцы где-нибудь появились. А то ни немцев, ни войны, а так, какая-то нудная тоска.

Какой-то майор-связист — мы ему помогаем "виллис" из канавы вытащить — говорит, что бои идут сейчас где-то между Ворошиловградом и Миллеровом, и это слово — бои — на какой-то промежуток времени утешает нас: значит, дерутся армии.

— А вообще добирайтесь до Сталинграда, если армии своей не найдете. Там сейчас новые части формируются. Скорее на фронт попадете...— И, хлопнув дверцей, исчезает в облаке пыли.

Мы, ругаясь, взбираемся на свои подводы, будь они трижды прокляты!

Опять степь, пыль, раскаленное бесцветное небо.

Бабы спрашивают, где же немцы и куда мы идем. Мы молча пьем холодное, из погреба, молоко и машем рукой на восток.

Туда... За Дон...

Я не могу смотреть на эти лица, на эти вопросительные, недоумевающие глаза. Что я им отвечу? На воротнике у меня два кубика, на боку пистолет. Почему же я не там, почему я здесь, почему трясусь на этой скрипучей подводе и на все вопросы только машу рукой? Где мой взвод, мой полк, дивизия? Ведь я же командир...

Что я на это отвечу? Что война — это война, что вся она построена на неожиданности и хитрости, что у немцев сейчас больше самолетов и танков, чем у нас, что они торопятся до зимы закончить всю войну и поэтому лезут на рожон. А мы хотя и вынуждены отступать, но отступление — еще не поражение,— отступили же мы в сорок первом году и погнали потом немцев от Москвы... Да, да, да, все это понятно, но сейчас, сейчас-то мы все-таки идем на восток, не на запад, а на восток... И я ничего не отвечаю, а машу только рукой на восток и говорю: "До свидания, бабуся, еще увидимся, ей-богу, увидимся..."

И я верю в это. Сейчас это единственное, что у нас есть,— вера.

* * *

Минуем Морозовскую — пыльную, забитую обозами, с дымящимися развалинами вокзала, бесконечными вереницами застрявших вагонов.

Потом Дон. Маленький желтенький, затерявшийся среди колес, радиаторов, кузовов, голых, полуголых и одетых тел, среди пыли, гудков, сплошного, ни на минуту не прекращающегося гула ревущих машин и человеческих глоток. Сплошное облако пыли. Воронки. Вздувшиеся лошадиные туши с растопыренными ногами, расщепленные деревья, перевернутые вверх брюхом машины.

Лица красные, потные, осатанелые, голоса хриплые. Белесый лейтенант с инженерскими топориками на петлицах, осипший, расстегнутый, без пилотки, пытается что-то организовать. Его никто не слушает, сбивают с ног...

В перерыве между двумя бомбежками проскакиваем мост. Калужского с двумя повозками теряем. Седых царапнуло икру осколком. Под шумок кто-то стащил Валегин рюкзак. Он ругается, чешет затылок, бродит между воронок и разбитых повозок. Подумать только — ведь там такой роскошный бритвенный прибор...

За Доном опять степи, безрадостные, тоскливые степи. Сегодня, как вчера; завтра, как сегодня. Солнце и пыль — больше ничего. Одуряющая, разжижающая мозги жара.

Появляются первые части, идущие на фронт, хорошо одетые, с автоматами, касками. Командиры в желтых, скрипучих ремнях, с хлопающими по бокам новенькими планшетками. На нас смотрят чуть-чуть иронически. Сибиряки.

В каком-то селе нас задерживают. Училище едет на фронт. Оружия не хватает, отбирают у встречных. Два лейтенанта-грузина, в свеженьких пехотинских фуражках, хотят забрать у нас автоматы и пистолеты. Сначала ругаемся, потом закуриваем легкий листовой табак.

— На фронт топаете?

— На фронт. Вчера еще учились, а сегодня уже в бой.— И оба улыбаются.

— Ну, не сегодня еще. Надо до фрицев еще дойти.

— А где фрицы? — осторожно, чтоб, упаси бог, не подумали, что они боятся, спрашивают лейтенанты.

— А мы у вас хотели узнать. Вы газеты читаете.

— А газеты что... Бои в излучине Дона. Вот и все. Тяжелые бои. Ворошиловград оставили.

— А Ростов?

— Ростов нет. Не писали еще.

— Не писали?

— Нет, не писали.

Лейтенанты мнутся. Один из них спрашивает, небрежно, как бы мимоходом:

— Ну, а как там, на фронте... здорово драпают?

— Кто драпает? — Игорь делает удивленное лицо.

— Ну, наши...

— Никто не драпает. Бои идут. Оборонительные бои.

Лейтенанты недоверчиво посматривают на нас, оборванных и запыленных, на повозки с вихляющимися колесами.

— А вы?

— Что мы?

— Не драпали?

— Зачем? На формировку едем.

Лейтенанты смеются, как будто услыхав удачную шутку, и пересыпают в наши кисеты золотистый кавказский табак.

— Возьмите нас с собой, а, хлопцы? — говорит вдруг Игорь и хлопает себя по кобуре.— Пистолеты у нас есть, что еще надо...

Лейтенанты переглядываются.

— Ей—богу, ребята... До точки уже дошли.

— Да что мы...— мнутся лейтенанты,— мы люди маленькие. Сходите к начальнику штаба. Может, возьмет.

А может... В общем, сходите. Майор Сазанский. Вон хибарка, где повозка с зелеными колесами.

Мы застегиваемся на все пуговицы, подтягиваем ремни, пистолеты оставляем, на всякий случай, чтоб не отобрал. Идем.

— По всем правилам подходите,— кричат вдогонку лейтенанты,— он у нас все уставы наизусть знает. Каблуки не жалейте.

Майор сидит в крохотной халупке, ест борщ со сметаной прямо из котелка. Рядом, на столе, пенсне.

— Ну, чего вам? — спрашивает, не поднимая головы и старательно прожевывая жесткое, видимо, мясо.

Объясняем, вытянув руки по швам,— так, мол, и так. Он дожевывает мясо, кладет ложку на стол и надевает пенсне. Долго смотрит на нас, ковыряя в зубах отколупленным кусочком спичечной коробки.

— Что же я вам скажу, друзья? — говорит он низким, каким—то рокочущим басом.— Ничего хорошего не скажу. Вы, думаете, у меня первые? Черта с два. Человек десять, да какое там десять, человек пятнадцать таких же, как вы, приходили ко мне. А куда я всех дену? Солдатами вы не пойдете, а командиров у меня и так по два на взвод. Да в резерве человек десять. Понятно теперь?

Мы молчим.

— Так что, как видите... И рад бы, как говорится, да...— он опять берется за ложку.

— Ну, а все—таки, товарищ майор...

— Что все-таки? — Он повышает голос.— Что это значит — все-таки? Вы в армии или не в армии? Сказал вам нет, и точка. У меня полк, а не биржа для безработных. Понятно? Кругом шагом марш! — И уже более мягким голосом добавляет: — В Сталинград держите путь. В Сталинграде, говорят, сейчас все начальство. Вы из какой армии?

— Тридцать восьмой, товарищ майор.

— Тридцать восьмой... Тридцать восьмой...— Он чешет мизинцем переносицу.— Кто—то мне говорил, не помню уже кто, но кто-то, ей—богу, говорил. В общем, попытайтесь еще в Котельниково ткнуться. Это по дороге. Ваша армия, кажется, там. Посмотрите, посмотрите...

Мы козыряем и уходим.