Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове

Руфь Зернова

Зернова Руфь Александровна (настоящая фамилия Зевина; 1919, Одесса — 2004, Иерусалим) — писательница и переводчик.

Зернова Руфь Александровна (настоящая фамилия Зевина; 1919, Одесса — 2004, Иерусалим) — писательница и переводчик.

Работала военным переводчиком во время Гражданской войны в Испании при советском дипломатическом представительстве, была ранена.

Окончила филфак ЛГУ (1947).

В конце 1940-х гг. была арестована по обвинению в «распространении антисоветских клеветнических измышлений» и освобождена только в 1954 году.

С 1955 года известна как писатель.

Печаталась в журналах «Новый мир», «Юность», «Звезда», «Огонек» и др.

Выпустила несколько сборников рассказов и повестей. Автор воспоминаний о Гражданской войне в Испании.

В 1976 году репатриировалась в Израиль.

Переводила книги Э. Визеля и воспоминания Голды Меир «Моя жизнь» (издательство «Библиотека-Алия», Иер., 1984). Опубликовала сборники «Женские рассказы» (1981), «Это было при нас» (1988), «Израиль и окрестности» (издательство «Библиотека-Алия», Иер., 1990), книгу мемуарной прозы «Длинные тени» (1996).

Её произведения переведены на польский, чешский, словацкий, итальянский и английский языки.

Сочинения:

- Скорпионовы ягоды (1961);

- Свет и тени (1963);

- Бакалао (1963);

- Длинное-длинное лето (1967);

- Солнечная сторона (1968);

- Рассказы про Антона (1968);

- Исцеление;

- Немые звонки (1974);

- Женские рассказы (1981);

- Это было при нас (1988);

- Израиль и окрестности (1990);

- Длинные тени (1996);

- На море и обратно (1998).

Последний дворянский писатель

Встречи с Виктором Некрасовым

«Время и мы», 1999, № 142, стр. 238—248

* * *

В Париже, в восьмидесятом, кажется, году, — а может, и на годок позже — я сказала Виктору Платоновичу:

В Париже, в восьмидесятом, кажется, году, — а может, и на годок позже — я сказала Виктору Платоновичу:

— А знаете, я пишу о вас для Истории русской литературы. Ну, той, что выходит тут. На французском языке.

Он строго сказал:

— Хвалите. Хвалите.

С ударением на «и».

— А я так и делаю. Он, конечно, не сомневался, что буду «хвалить». Но убедиться не успел — том истории литературы с моей статьей вышел в 1990 году.

А я не успела сказать ему, что хочу назвать статью «Последний дворянский писатель». Потому и не назвала так. Согласился бы он? Не знаю и даже угадывать не берусь. А между тем впервые я определила его так еще осенью сорок шестого года.

В сдвоенном, восьмом-девятом номере «Знамени» увидела: повесть «Сталинград». Автор — Некрасов. Еще один Некрасов. Я посмотрела в конец: продолжение следует. Вздохнула и начала читать. И сразу, с первой — ну, со второй страницы — темп, ритм, и, извините меня, современники, — интеллигентная, разговорная интонация... «Хуже нет лежать в обороне. Каждую ночь проверяющий. И у каждого свой вкус. Это уж обязательно. Тому окопы слишком узки, раненых трудно носить и пулеметы таскать. Тому — слишком широки, осколком заденет. Третьему»... Никогда не встречала раньше этого автора. Кто же это, откуда?

И вот, дошла до воспоминания о детстве — героя или автора — и появились каштаны — «аккуратненькие, лакированные»... Наши одесские каштаны, с Соборной площади! Если взять в рот — нипочем не разгрызть. Одессит? Нет, все-таки нет, не одессит. Каштаны знает — но нет, не одессит...

Только на следующей странице я прочла: Киев. Киевлянин, значит. Но я, одесситка, ему это киевлянство простила.

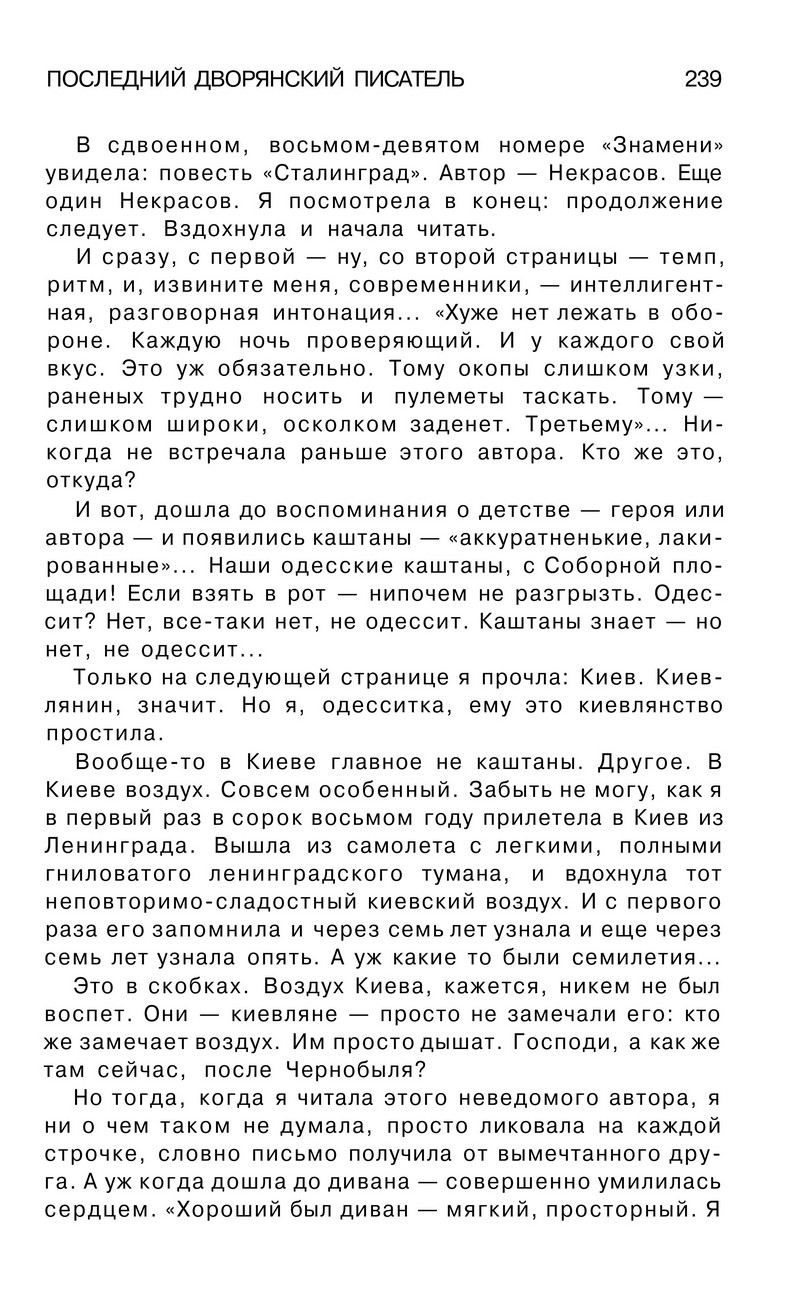

|

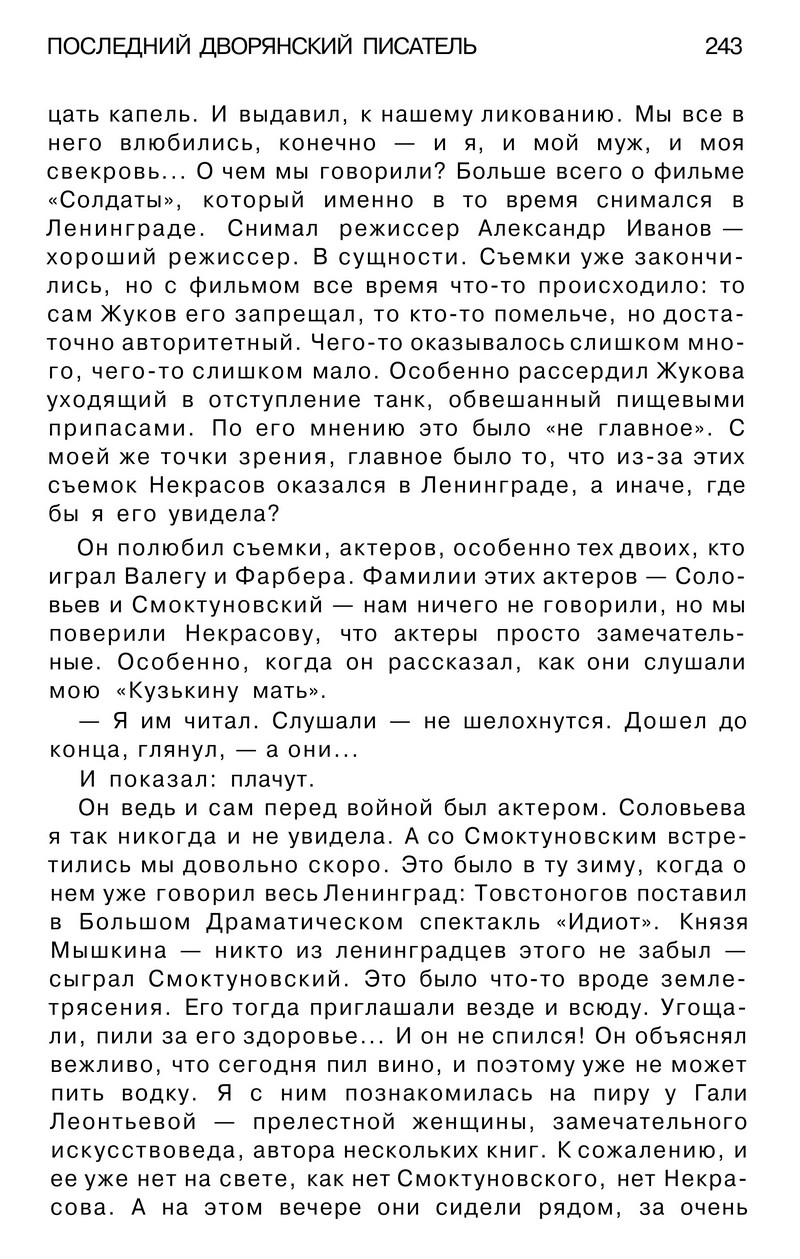

Руфь Зернова.

Фотография Марка Сермана |

Вообще-то в Киеве главное не каштаны. Другое. В Киеве воздух. Совсем особенный. Забыть не могу, как я в первый раз в сорок восьмом году прилетела в Киев из Ленинграда. Вышла из самолета с легкими, полными гниловатого ленинградского тумана, и вдохнула тот неповторимо-сладостный киевский воздух. И с первого раза его запомнила и через семь лет узнала и еще через семь лет узнала опять. А уж какие то были семилетия... Это в скобках. Воздух Киева, кажется, никем не был воспет. Они — киевляне — просто не замечали его: кто же замечает воздух. Им просто дышат. Господи, а как же там сейчас, после Чернобыля?

Но тогда, когда я читала этого неведомого автора, я ни о чем таком не думала, просто ликовала на каждой строчке, словно письмо получила от вымечтанного друга. А уж когда дошла до дивана — совершенно умилилась сердцем. «Хороший был диван — мягкий, просторный. Я на нем спал. В нем было много клопов, но мы жили дружно, и они меня не трогали».

Клопы в литературе не существовали. Вши — другое дело: они были овеяны боевой славой. Но клопы? Диван, каштаны — все это там, в прошлом, а они сейчас на Волге, собираются держать оборону... Остановка на длинном, длинном, длинном пути отступления. «Вот тут-то уж, думалось нам, долгонько полежим. (... ) Даже «Правда» московская стала до нас добираться (...) И вдруг, как снег на голову, — приказ: Отступать. Немец к Воронежу подошел». Это осень сорок второго года — кто ж ее не помнил!.. И вдруг — конец, не конец — обрыв: — продолжение следует.

Как мы ждали этого продолжения! Какие надежды проклевывались! Уж если такое можно печатать — значит, теперь, после войны открывается новая эпоха... Но в десятом номере «Знамени», где напечатано было окончание «Сталинграда», было напечатано и постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Мы, в Ленинграде, это постановление уже давно друг другу рассказали — в подробностях: и что говорил Жданов, и кто выступал, и кто не выступал, и что из писателя Острова сделали полуостров, и что Ахматову и Зощенко на это заседание просто не пригласили. Борис Михайлович Эйхенбаум, выступавший, говорил нам:

— Я старался сохранить «и в самой подлости оттенок благородства»: я говорил — Анна Андреевна Ахматова и Михаил Михайлович Зощенко.

Рухнули послевоенные надежды. А чего мы, собственно, ждали? Ведь еще раньше известно было: товарищ Сталин обещал, что ближайшие два года он будет заниматься только идеологией. И все-таки... Хотя Сталина непредсказуемым не назовешь.

В следующем, сорок седьмом году, автору «Сталинграда» дали сталинскую премию. По слухам впоследствии подтвердившимся, — по воле самого Сталина. Бывало и так. И Панова тоже получила премию — за свой бронепоезд. Они оба были в Москве новичками — и оба были выбраны Сталиным. Премия Пановой кое-кого удивила. Но — Некрасову?

Кстати: Русский литературный энциклопедический словарь этого факта не подтверждает. Поскольку Виктора Некрасова не упоминает вовсе. Некрасов Николай Алексеевич — пожалуйста. А Некрасов Виктор Платонович? Нету. Пропал. Как Шамаханская царица из «Золотого петушка»: «Пропала, будто вовсе не бывало». Таково наше сказочное непредсказуемое прошлое. В пояснение — год издания словаря: тысяча девятьсот восемьдесят седьмой. Доперестроечный год. И там нет многих славных, отбывших за рубеж в предыдущие годы. Восемьдесят седьмой год — год смерти Виктора Платоновича. Десять лет прошло с того дня. В церкви на рю Дарю в Париже была отслужена панихида — русский Париж был оповещен об этом через газету «Русская мысль». Народу было немного. Что-то грустное я сказала артисту Круглому о русской общине в Париже — он даже удивился этому слову:

— Да нет ее, этой общины. И не было никогда. Может, определение неудачное. Пусть не община. Пусть просто русские, нет, выражаясь по-новому — русскоязычные люди. Неужели забыли его? Десять лет прошло, как он замолчал — уже десять лет — всего десять лет. Как ни считай — много. А мы, его современники, все еще безутешны.

Мы познакомились с ним осенью 1956 года. Это была тяжкая осень: венгерские события и израильская агрессия против миролюбивых египетских арабов. И все — как на зло — словно приурочено было к тридцатидевятилетию великой октябрьской революции. Преданная власти часть интеллигенции (в первую очередь партийная) возмущалась венграми, которые не имели права, и все нам испортят. Еще Швейк не любил мадьяров, потому что они кровожадные. Беспартийные тоже опасались, что навредят нам эти мадьяры, но оправдывали их любовь к свободе. Об израильтянах еще не спорили — одни боялись, другие приглядывались, третьи, рассуждавшие политически, любили арабов.

А в самом начале осени, еще до всех событий, Вера Федоровна Панова затеяла альманах. С новыми именами! Наш друг, критик Павел Громов, пришел к нам в гости и, чтобы развлечь его, я дала ему мой первый рассказ «Тонечка», написанный — или, вернее, записанный — в лагере. Он прочел и спокойно сказал: — Прелестно. Отдам Пановой в альманах.

Вот уж чего я не ожидала. Ошеломленная, я воспарила духом и села писать второй рассказ. К тому времени, как мне позвонили из альманаха — нет ли у меня еще чего-нибудь — у меня уже была готова «Кузькина мать». Альманах был рассыпан довольно скоро: были в нем, кроме моего первого опуса, «Сказки» Дара, которые давно уже считались непроходимыми, было еще что-то, а главное — тут как раз подоспели венгерские события. Созвали писательское собрание. Поэт Александр Прокофьев, тогда секретарь Союза, объяснял писателям, почему альманах рассыпан и оглушил зал:

— Вы знаете, что составители включили туда? Они включили туда рассказ — о чем бы вы думали? — о советских лагерях. — Зал был потрясен.

Так и не была моя «Тонечка» в этот раз напечатана. Да я и сама к ней охладела: главным для меня стала «Кузькина мать». Я давала ее читать знакомым и писателям в том числе. Но была у меня высокая мечта: показать Некрасову. А как? Мой муж придумал, как. В Пушкинском доме, куда его на гребне оттепели взяли на работу, появилась новая сотрудница, бывшая киевлянка, Тэта Голованова — старинная приятельница Некрасова. И она передала ему мой рассказ. На следующий день я услышала по телефону: «Позвольте мне поблагодарить вас!...» Голос был такой — ну, именно такой, которого ожидаешь от такого автора. Я пригласила его к нам — вместе с благодетельницей Тэтой. Свекровь велела спросить, что он пьет. Тэта сказала: водочку. Но много не надо. Поллитра достаточно.

Я, даже после лагеря, считала, что — с избытком. Когда бутылка опустела, Некрасов объяснил, что из каждой пустой бутылки можно выдавить еще четырнадцать капель. И выдавил, к нашему ликованию. Мы все в него влюбились, конечно — и я, и мой муж, и моя свекровь... О чем мы говорили? Больше всего о фильме «Солдаты», который именно в то время снимался в Ленинграде. Снимал режиссер Александр Иванов — хороший режиссер. В сущности. Съемки уже закончились, но с фильмом все время что-то происходило: то сам Жуков его запрещал, то кто-то помельче, но достаточно авторитетный. Чего-то оказывалось слишком много, чего-то слишком мало. Особенно рассердил Жукова уходящий в отступление танк, обвешанный пищевыми припасами. По его мнению это было «не главное». С моей же точки зрения, главное было то, что из-за этих съемок Некрасов оказался в Ленинграде, а иначе, где бы я его увидела?

Он полюбил съемки, актеров, особенно тех двоих, кто играл Валегу и Фарбера. Фамилии этих актеров — Соловьев и Смоктуновский — нам ничего не говорили, но мы поверили Некрасову, что актеры просто замечательные. Особенно, когда он рассказал, как они слушали мою «Кузькину мать».

— Я им читал. Слушали — не шелохнутся. Дошел до конца, глянул, — а они...

И показал: плачут.

Он ведь и сам перед войной был актером. Соловьева я так никогда и не увидела. А со Смоктуновским встретились мы довольно скоро. Это было в ту зиму, когда о нем уже говорил весь Ленинград: Товстоногов поставил в Большом Драматическом спектакль «Идиот». Князя Мышкина — никто из ленинградцев этого не забыл — сыграл Смоктуновский. Это было что-то вроде землетрясения. Его тогда приглашали везде и всюду. Угощали, пили за его здоровье... И он не спился! Он объяснял вежливо, что сегодня пил вино, и поэтому уже не может пить водку. Я с ним познакомилась на пиру у Гали Леонтьевой — прелестной женщины, замечательного искусствоведа, автора нескольких книг. К сожалению, и ее уже нет на свете, как нет Смоктуновского, нет Некрасова. А на этом вечере они сидели рядом, за очень богато уставленным столом. И Некрасов, подтрунивая над героем дня, изобразил потрясенность:

— Это Смоктуновский сидит со мной рядом? Такой простой и доступный?

— Ничего, — успокоил его Смоктуновский. — Привыкай, привыкай!

Много тогда было застолий — и в коммуналках, и в новехоньких отдельных кооперативных квартирах. Но вернемся к нам, на Петроградскую сторону, где мы впервые принимали Некрасова.

Нас было пятеро за столом — пятой была моя свекровь, Генриэтта Яковлевна Векслер, которая произвела на нашего гостя наибольшее впечатление. Он на следующий день говорил Тате Головановой:

— Сидит, седая, красивая, в черном платье и только слушает. Не то, что наши мамы.

Он нежно любил свою мать и жил с ней одной жизнью, и очень хорошо относился к Татиной матери. Но обе они несмотря на преклонный возраст — или благодаря ему — всегда имели что сказать по всякому обсуждавшемуся вопросу. Помню, несколько лет спустя, в Малеевке я рассказала Некрасовым, что собираюсь в Киев, Зинаида Николаевна, мать Некрасова, предупредила:

— Вы, главное, помните, Рунечка, что в Киеве есть один стукач. Его фамилия Хижняк.

Я обещала помнить. Попробуй, забудь, если во всем городе есть только один стукач. А еще я обещала себе в будущем, когда достигну преклонного возраста, вести себя как моя свекровь, очаровавшая Некрасова. Но не научилась: все еще стремлюсь высказаться по всем вопросам.

Вспомнилось забавное: в тот вечер наша двенадцатилетняя дочка — большая любительница художественной литературы — сидела и читала в соседней комнате.

Бабушка пришла за ней:

— Ниночка, иди к нам, там пришел Некрасов!

Ниночка ахнула: — Некрасов?! Щас! И опять погрузилась в свою книгу. Это была «Сага о Форсайтах», она читала ее в первый раз. Так наш праздник и прошел без нее.

Меня больше всего тогда поразило в Некрасове, что он не нарушил моего о нем представления. И голос, и внешность, и — не подберу другого слова — учтивость. Конечно, он позвонил на другой день и поблагодарил за прекрасный вечер и сказал, что искал мою «Тонечку» в разных журналах, но не обнаружил, что меня не удивило, — она была напечатана только через семь лет, в первой моей книжке. Все лагерные подробности были из нее выщипаны, как перышки. А потом он свел нас на «Солдат» — они проявили нешуточную воинскую доблесть и все-таки пробились на экран. Правда — и не задержались особенно. Когда проза так хороша, экранизация по сравнению с ней обычно проигрывает. Не сохраняет интонацию — не в силах сохранить.

А вот другая его картина, сделанная на основе повести «В родном городе», осталась у меня, да и не только у меня — в памяти. В немалой степени, конечно, из-за киевского актера Олега Борисова, до той поры нам неведомого. Кажется, сам Некрасов и привлек его. Он всех нас поразил. Некрасов пригласил на просмотр (дело было в Ленинграде) нас с мужем и Тэту с четырехлетней дочкой. Потом спросил девочку:

— Кто тебе больше всех понравился?

Она ответила, не задумываясь:

— Дядя Коля!

Так звали героя, которого играл Олег Борисов. Борисов стал через некоторое время актером Товстоноговского БДТ. Так что еще одним великим актером Ленинград — тогда еще Ленинград! — был обязан киевлянину Виктору Некрасову.

В последующие годы мы с Некрасовым виделись нечасто. Иногда переписывались. Иногда я посылала какой-нибудь новый рассказ. Однажды он ответил:

— Печатайте. Пора выходить из подполья.

Я послушно вышла. Это был детский рассказ «Помидора» — он был напечатан в журнале «Костер». В 57 году на деньги, заработанные моим мужем за комментарий к тому «Лескова», мы поехали в Ялту. Через Киев. И конечно же побывали у Виктора Платоновича в гостях. Он жил на Крещатике, на пересозданном Крещатике, поразившем меня своим щегольским видом. Такое новое все, нарядное. Некрасов спросил:

— Что скажете? Как вам тут нравится? — Интонация была ироническая, я ее услышала, но не сумела покривить душой:

— Очень! Очень!

Из чего он понял, что я начисто лишена вкуса. Но, как учтивый человек, ничем не показал этого, даже плечами не пожал.

Через несколько лет я напечатала в «Огоньке» более или менее взрослый рассказа «Скорпионовы ягоды». Что-то в нем задевало — «Огонек» пересылал мне читательские письма, меня поздравляли. На гребне этой славы я и прибыла в Малеевку, где оказался Некрасов с мамой. Ждала я и от него поздравления. Но не получила. Не по вкусу ему пришлись мои ягоды. Может, потому, что явились они в огоньковской обложке?

В шестьдесят шестом по первой книжке меня приняли в Союз писателей, и, не буду врать, я чувствовала себя совершенно счастливой. Хотя «Кузькина мать», которая так полюбилась Виктору Платоновичу и его артистам, была из той книжки выброшена. Непреклонная диссидентка Рая Орлова осуждала — а я все равно была счастлива. Сбылась мечта.

Чуть больше десяти лет проходила я счастливая, и горько плакала на улице Воинова, уходя навсегда из Шереметевского дома. Кто-то из членов Союза попался мне навстречу — не помню фамилии. То-то, наверное, удивился! Да и уезжали мы — не в Париж, не в Америку, а в мертвую зону, где никакой русской литературы не было. Так представлялся мне тогда Израиль. Слава Богу, я ошиблась.

А Шереметевский дом сгорел. Он горел дважды. Я не знаю, как, почему, — но если это был поджог, то я по-одесски пожелаю поджигателю, чтоб у него руки отсохли. И убирать эту фразу не буду, хоть она выпадает из стиля.

В 1956 году приезжал Альберто Моравиа — наверное, читатель его помнит. Я показывала ему Петербург Достоевского — сложилась у меня такая специальность благодаря знанию иностранных языков и нашему верному другу Георгию Фридлендеру. Моравиа очень хотел увидеться с Виктором Платоновичем, но почему-то не вышло. Думаю, в хрущевско-брежневскую эпоху Некрасов, хоть и русский, хоть и партийный, хоть и лауреат, — был — как бы это поточнее сказать? — не был — ощущался — вот, как очень не свой. За границу, правда, стали пускать, хотя вначале предлагали вместо него Анатолия Владимировича Софронова. Но всегда со скрипом, даже когда пускали. И иностранцев до него старались не допускать. Говорил и писал как-то слишком свободно и заступался, бывало, не за тех, и — и — и... Но главное, заступился за мертвых. За тех, кто был убит в Бабьем яре. И после этого ему пришлось уезжать. Насовсем.

Я увидела Некрасова в 78-ом году в Париже, где он к тому времени уже пустил корни. Он жил там несколько лет, работал в парижском отделении «Свободы», работал в журнале Максимова «Континент». Там, в «Континенте», я его и встретила, когда забирала «Кузькину мать». Максимов почти сразу ее отверг, а Наташа Горбаневская даже говорить о ней не могла без смеха. Знал ли об этом Некрасов? Я никогда его не спрашивала. Теперь думаю, может быть, для того времени вещь была слишком мягкой.

Тут можно было бы поговорить о литературной злости, которой мне не хватает. В жизни есть, а в литературе нету, и взять негде. Потому что мне и в чужой литературе она не по душе. И у Некрасова ее не было. Была ирония, была усмешка — а злости не было. Когда-то, еще в семидесятые годы, Андрей Донатович Синявский сказал, что все эмигранты сообща пишут одну жалобную книгу. Замечательно сказал, как всегда! Конечно же, было на что пожаловаться международной общественности. И поначалу ей это даже было интересно. Да и советская власть то и дело подкидывала хворосту в этот незатухающий костер.

Некрасов не жаловался — он рассказывал. Иногда объяснял. Иногда как бы недоумевал, посмеиваясь. Смеясь расставался со своим прошлым? Не расставался он с ним — у писателя прошлое всегда живет вместе с настоящим.

В Париже мы виделись с ним в каждый наш приезд. Сиживали в кафе — было у него «свое» кафе, как у каждого порядочного парижанина; гуляли по улицам.

— Ну, или вам нравится Париж? — осведомлялся он, вворачивая дорогую мне одесскую интонацию. Были как-то у него дома, ходили в кино, смотрели фильм «Чучело», кажется, уже после того, как была написана «Маленькая печальная повесть».

Однажды он пришел к нам в гостиницу необычно взволнованный: только закончил «Аквариум» Суворова и принес рукопись нам. Тогда еще никто не знал этого имени. А свои книжки — все, что у него там выходило — он нам дарил. И мы снова и снова наслаждались дорогим для нас общением. И теперь, не раз и не два, когда на сердце становится неуютно, мы, памятуя Пушкина, перечитываем, правда, не «Женитьбу Фигаро», а «Записки зеваки», и «Саперлипопетт», и рассказы его, и путевые очерки. Потому что Виктор Некрасов был — и навсегда остался — не пророком, не трибуном, не обличителем, а редкой птицей в нынешней литературе — собеседником.

Так я и написала в той статье, которую не успела ему показать.